Was ist eine Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)? Definition, rechtliche Grundlagen & Verordnung auf Rezept

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) ergänzen die moderne Patientenversorgung um zertifizierte, evidenzbasierte digitale Therapieinstrumente. Als zugelassene Medizinprodukte unterstützen sie die Behandlung bei einer Vielzahl von Erkrankungen und lassen sich strukturiert in bestehende Versorgungskonzepte integrieren.

Mit der Einführung des DiGA-Verzeichnisses hat das deutsche Gesundheitssystem einen zentralen Baustein für die digitale Transformation geschaffen. Ärzte sowie Psychotherapeuten erhalten dadurch einen klar geregelten Rahmen für die Verordnung digitaler Anwendungen – unter Einhaltung definierter Qualitäts-, Sicherheits- und Datenschutzstandards. Das stärkt die Akzeptanz digitaler Lösungen und ermöglicht eine innovative, wirksame Erweiterung der Therapieoptionen.

DiGA – Definition und rechtliche Grundlagen digitaler Medizinprodukte

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind laut § 33a SGB V medizinische Produkte der Risikoklassen I, IIa und seit 2024 auch IIb mit CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR). Diese Einstufung garantiert, dass ausschließlich zugelassene und sicherheitsgeprüfte Anwendungen im Versorgungskontext eingesetzt werden dürfen.

Die gesetzliche Basis bildet das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) von 2019. Es führt DiGA als eigenständige Leistung im GKV-System ein und unterwirft sie den Anforderungen der DiGA-Verordnung (DiGAV). Damit gelten verbindliche Standards für Datenschutz, Informationssicherheit, Interoperabilität und medizinische Wirksamkeit – unerlässlich für die Anwendung in der ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxis.

Unterschied zwischen DiGA und herkömmlichen Gesundheits-Apps

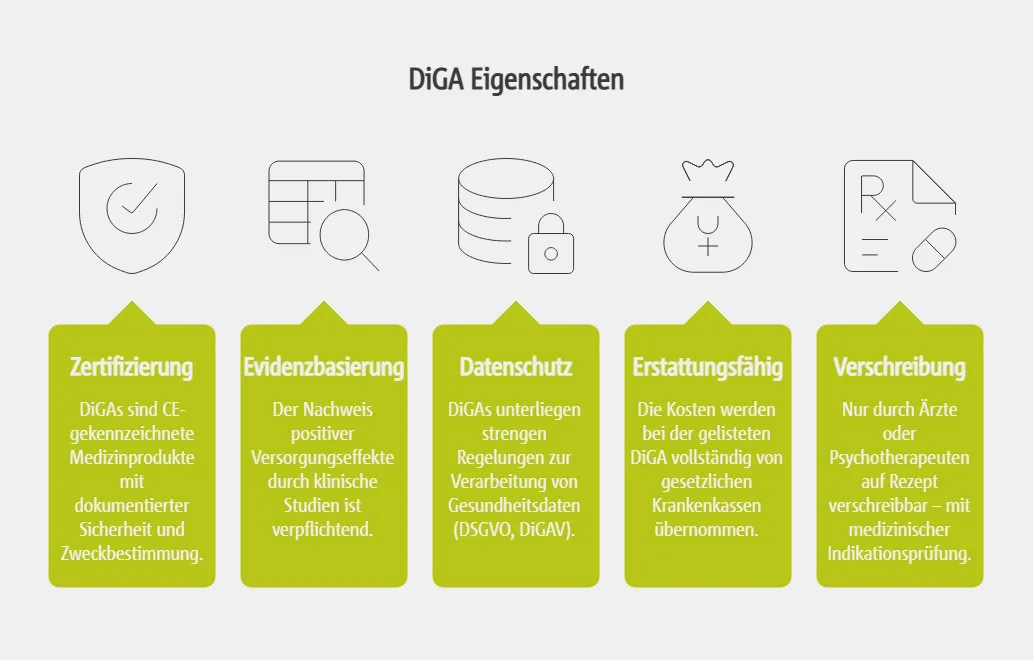

Digitale Gesundheitsanwendungen unterscheiden sich deutlich von frei verfügbaren Gesundheits-Apps.

Relevante Merkmale sind:

- Zertifizierung: DiGA sind CE-gekennzeichnete Medizinprodukte mit dokumentierter Sicherheit und Zweckbestimmung.

- Evidenzbasierung: Der Nachweis positiver Versorgungseffekte durch klinische Studien ist verpflichtend.

- Datenschutz: DiGA unterliegen strengen Regelungen zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten (DSGVO, DiGAV).

- Erstattungsfähigkeit: Die Kosten werden bei der gelisteten DiGA vollständig von gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

- Verordnung: Nur durch Ärzte oder Psychotherapeuten auf Rezept verschreibbar – mit medizinischer Indikationsprüfung.

Das BfArM-Verzeichnis und Zulassungsverfahren – Qualitätssicherung im Fast-Track-Prozess

Damit eine Digitale Gesundheitsanwendung in das offizielle Verzeichnis aufgenommen wird, durchläuft sie beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein strukturiertes Prüfverfahren. Dieses gewährleistet hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Datenschutz.

Die wichtigsten Prüfschritte im Überblick:

- Fast-Track-Zulassung: Bewertungszeitraum von maximal drei Monaten zur zügigen Einführung innovativer Anwendungen.

- Technische Prüfung: Analyse von Funktionalität, Stabilität und technischer Sicherheit vor der Marktzulassung.

- Datenschutzkonformität: Überprüfung der Einhaltung der DSGVO und weiterer datenschutzrechtlicher Vorgaben.

- Wirksamkeitsnachweis: Erforderlicher Nachweis positiver Versorgungseffekte durch klinische Studien oder valide methodische Ansätze.

- Regelmäßige Überwachung: Kontinuierliche Qualitätskontrolle und Aktualisierung des DiGA-Verzeichnisses.

- Transparenz: Offenlegung aller Prüfkriterien und Bewertungsberichte zur Unterstützung evidenzbasierter Entscheidungen.

Verordnung per Muster 16 Rezept – Der praktische Verschreibungsprozess

Digitale Gesundheitsanwendungen lassen sich unkompliziert in bestehende Praxisprozesse integrieren.

Die Verordnung erfolgt über das standardisierte Muster-16-Formular und erfolgt in mehreren klaren Schritten:

- Indikationsstellung: Medizinische Prüfung der Eignung basierend auf Diagnose und Therapieziel.

- Formulareintrag: Eintragung der Pharmazentralnummer (PZN) und DiGA-Bezeichnung in das Rezeptformular.

- Behandlungszeitraum: Festlegung der Anwendungsdauer, in der Regel 90 Tage bei Erstverordnungen.

- Patienteninformation: Aufklärung über Funktion, Nutzen und Anwendung der DiGA.

- Rezeptweitergabe: Übergabe des Rezepts durch den Patienten an die Krankenkasse.

- Codebereitstellung: Ausstellung eines persönlichen Aktivierungscodes durch die Krankenkasse.

- App-Nutzung: Download und Freischaltung der DiGA durch den Patienten mittels Code.

- Therapiebegleitung: Verlaufskontrolle und Anpassung der Behandlung nach Bedarf.

Systemvoraussetzungen für die DiGA-Verordnung

Für die technische Umsetzung der DiGA-Verordnung muss das Praxisverwaltungssystem über eine KBV-zertifizierte Schnittstelle verfügen. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass aktuelle Informationen aus dem BfArM-Verzeichnis automatisch übernommen werden und die erforderlichen Angaben – wie Pharmazentralnummer und Behandlungsdauer – korrekt in das Muster-16-Formular übertragen werden. Darüber hinaus bieten moderne Systeme unterstützende Funktionen wie automatische Indikationsprüfung, Kontraindikationshinweise und direkte Verlinkungen zu Detailinformationen. Damit wird nicht nur die Verordnung vereinfacht, sondern auch die Fehleranfälligkeit deutlich reduziert.

Vergütung ärztlicher Leistungen und GKV-Finanzierung von DiGA

Digitale Gesundheitsanwendungen werden vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Die Vergütungssätze werden vom GKV-Spitzenverband auf Basis individueller Verhandlungen mit den Herstellern festgelegt. Dabei orientiert sich die Preisgestaltung an der medizinischen Wirksamkeit der jeweiligen Anwendung sowie an den Kosten vergleichbarer konventioneller Therapien.

Für Arztpraxen entstehen keine zusätzlichen Kosten, da DiGA-Verordnungen nicht dem Arzneimittelbudget angerechnet werden. Ärztliche Begleitleistungen im Zusammenhang mit dauerhaft gelisteten DiGA werden über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgerechnet. Die Erst- und Folgeverordnung ist seit 2023 in der Versichertenpauschale enthalten, was die Abrechnung vereinfacht und zur wirtschaftlichen Planungssicherheit beiträgt.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware medatixx kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu Systemvoraussetzungen von medatixx im PDF-Format:

Installationsanleitung

Zukunftsperspektiven der digitalen Patientenversorgung – DiGA als integrativer Bestandteil

Digitale Gesundheitsanwendungen könnten künftig eine zentrale Rolle im Rahmen technikgestützter Versorgungskonzepte einnehmen. Fortschritte in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und personalisierter Medizin bieten das Potenzial für stärker individualisierte Therapieansätze. Perspektivisch könnten interoperable Plattformen eine engere Vernetzung zwischen Versorgungsakteuren ermöglichen und den Zugang zu relevanten Gesundheitsdaten in Echtzeit verbessern – mit dem Ziel, fundiertere Therapieentscheidungen zu unterstützen.

Auch die Einbindung von DiGA in umfassendere digitale Versorgungsstrukturen erscheint denkbar. Mögliche Entwicklungen reichen von Virtual-Reality-gestützten Therapien über biomarkerbasierte Diagnostik-Apps bis hin zu sensorgestütztem Monitoring. Solche Anwendungen könnten dazu beitragen, Versorgungslücken zu schließen, Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Patientenautonomie zu stärken. Ob und in welchem Umfang sich diese Szenarien realisieren lassen, hängt jedoch maßgeblich von regulatorischen, technologischen und praktischen Rahmenbedingungen ab.