Was ist der Unterschied zwischen einer Gemeinschaftspraxis und einem MVZ? Definition, Unterschiede & Beispiele

Für viele Mediziner stellt die Entscheidung zwischen einer Gemeinschaftspraxis und einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) eine wichtige Weichenstellung dar. Während die Gemeinschaftspraxis das klassische Modell der ärztlichen Zusammenarbeit verkörpert, bietet das MVZ als modernere Versorgungsform erweiterte Möglichkeiten der fachübergreifenden Kooperation.

Im deutschen Gesundheitswesen haben sich beide Praxisformen als erfolgreiche Organisations- und Versorgungsmodelle etabliert, die jedoch unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen und organisatorische Strukturen aufweisen. Die jeweiligen Besonderheiten und spezifischen Merkmale dieser Praxisformen beeinflussen maßgeblich die strategische Ausrichtung, die Gestaltungsmöglichkeiten sowie die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für das medizinische Fachpersonal.

Gemeinschaftspraxis – Definition und Grundlagen

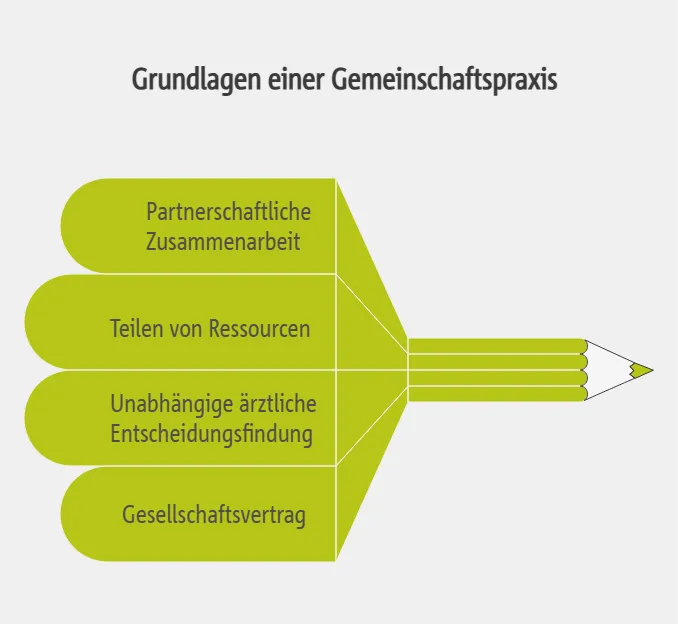

Die Gemeinschaftspraxis stellt eine bewährte Form der ärztlichen Kooperation im Gesundheitssystem dar. In diesem Modell schließen sich mindestens zwei Ärzte zusammen, um ihre berufliche Tätigkeit gemeinsam auszuüben, wobei sie ihre fachliche Eigenständigkeit bewahren. Diese Praxisform basiert auf dem Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, bei der alle beteiligten Ärzte gleichberechtigt sind.

Im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis teilen sich die Partner die vorhandenen Ressourcen wie Räumlichkeiten, medizinische Geräte und Personal. Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur ermöglicht es den Ärzten, Synergieeffekte zu nutzen und gleichzeitig ihre medizinische Expertise optimal einzubringen. Dabei bleiben sie in ihrer ärztlichen Entscheidungsfindung unabhängig und tragen die Verantwortung für ihre eigenen Patienten.

Die rechtliche Grundlage einer Gemeinschaftspraxis basiert auf einem Gesellschaftsvertrag, der die Rechte und Pflichten der Partner regelt. Diese Organisationsform ermöglicht es den beteiligten Ärzten, ihre Praxis gemeinsam zu führen und dabei von den Vorteilen einer kollegialen Zusammenarbeit zu profitieren. Die Gemeinschaftspraxis vereint somit die Vorzüge einer eigenständigen Praxisführung mit den praktischen Vorteilen einer geteilten Infrastruktur.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) – Was steckt dahinter?

Medizinische Versorgungszentren haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 2004 zu einem wichtigen Bestandteil der deutschen Gesundheitsversorgung entwickelt. Diese modernen Einrichtungen ermöglichen es, verschiedene medizinische Fachrichtungen unter einem Dach zu vereinen und dabei die Patientenversorgung ganzheitlich zu gestalten. Anders als traditionelle Arztpraxen können MVZs als eigenständige Unternehmen geführt werden.

Die besondere Struktur eines MVZ erlaubt es, Ärzte sowohl als Gesellschafter als auch als Angestellte zu beschäftigen. Dies eröffnet flexible Arbeitszeitmodelle und ermöglicht es jungen Medizinern, ohne größeres finanzielles Risiko in den Beruf einzusteigen. Durch die zentrale Organisation können Ressourcen effizient genutzt und Verwaltungsaufgaben gebündelt werden, was letztendlich der Behandlungsqualität zugutekommt.

Im Gegensatz zu klassischen Praxisformen zeichnet sich ein MVZ durch seine institutionelle Ausrichtung aus. Die Einrichtung kann von Krankenhäusern, bereits bestehenden MVZs oder anderen zugelassenen Leistungserbringern gegründet werden. Diese Organisationsform ermöglicht eine nachhaltige Planung der medizinischen Versorgung und trägt besonders in strukturschwachen Gebieten zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung bei.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Zulassungsvoraussetzungen

Die gesetzlichen Grundlagen für Medizinische Versorgungszentren in Deutschland sind im Sozialgesetzbuch V verankert und unterliegen strengen regulatorischen Auflagen. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine wesentliche Rolle: Die Trägerschaft muss durch zugelassene Leistungserbringer erfolgen, wobei sowohl Vertragsärzte als auch Krankenhäuser als Gesellschafter fungieren können. Die ärztliche Leitung muss durch einen approbierten Arzt gewährleistet sein, der im MVZ selbst als angestellter Arzt oder Vertragsarzt tätig ist.

Für die Zulassung eines MVZ ist die Eintragung in das Handelsregister sowie die Genehmigung durch den zuständigen Zulassungsausschuss erforderlich. Besonders wichtig ist dabei der Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und eines schlüssigen Versorgungskonzepts. Die Rechtsform kann als Personengesellschaft, GmbH oder Genossenschaft gewählt werden, wobei die gesellschaftsrechtlichen Besonderheiten des Gesundheitswesens zu beachten sind. Eine besondere Herausforderung stellt die Übernahme bestehender Vertragsarztsitze dar, die für die Gründung eines MVZ oftmals notwendig ist.

Organisationsstruktur und Betriebsführung im Vergleich

Bei einem Vergleich der Praxisformen zeigen sich deutliche Unterschiede in der organisatorischen Ausrichtung. Die Gemeinschaftspraxis zeichnet sich durch eine kollegiale Führungsstruktur aus, bei der alle beteiligten Ärzte gleichberechtigt Entscheidungen treffen und die Verantwortung gemeinsam tragen. Diese partnerschaftliche Organisation ermöglicht schnelle Abstimmungsprozesse und eine flexible Anpassung an sich ändernde Anforderungen im Praxisalltag.

Im Gegensatz dazu weist das MVZ eine hierarchischere Struktur auf. Ein ärztlicher Leiter übernimmt die medizinische Gesamtverantwortung, während ein kaufmännischer Geschäftsführer die wirtschaftlichen Aspekte koordiniert. Diese klare Aufgabenteilung sorgt für professionalisierte Verwaltungsabläufe und ermöglicht eine effiziente Steuerung größerer Personalteams sowie komplexerer Organisationsstrukturen.

Die Betriebsführung unterscheidet sich auch in der Gestaltung der Arbeitsabläufe. Während in der Gemeinschaftspraxis die Partner ihre jeweiligen Bereiche weitgehend autonom gestalten können, gibt es im MVZ meist standardisierte Prozesse und einheitliche Qualitätsmanagement-Systeme. Diese Standardisierung gewährleistet eine gleichbleibende Versorgungsqualität über alle Fachbereiche hinweg und vereinfacht die Integration neuer Mitarbeiter sowie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen.

Wirtschaftliche Aspekte und Finanzierungsmodelle

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen differenzieren sich bei Gemeinschaftspraxen und MVZ grundlegend voneinander. Während Gemeinschaftspraxen oft mit überschaubaren Startinvestitionen beginnen können, erfordern Medizinische Versorgungszentren in der Regel ein deutlich höheres Anfangskapital für Infrastruktur und Personal. Dies liegt hauptsächlich an den umfangreicheren Strukturen und der Notwendigkeit einer professionellen Verwaltung.

Bei der Gewinnverteilung bieten beide Modelle unterschiedliche Ansätze. In der Gemeinschaftspraxis erfolgt diese meist nach einem transparenten Schlüssel, der sich an den individuellen Leistungen der Partner orientiert. MVZ hingegen operieren häufig mit komplexeren Vergütungsmodellen, die neben der ärztlichen Leistung auch Management- und Verwaltungsaufgaben berücksichtigen. Zudem können MVZ durch ihre Größe und Struktur oft günstigere Konditionen bei Einkauf und Dienstleistungen aushandeln.

Die Finanzierungsoptionen gestalten sich bei MVZ vielfältiger als bei klassischen Gemeinschaftspraxen. Während letztere hauptsächlich auf Eigenkapital der Partner und klassische Bankdarlehen setzen, können MVZ zusätzlich auf alternative Finanzierungsquellen wie strategische Investoren oder spezialisierte Gesundheitsfonds zurückgreifen. Dies ermöglicht eine flexiblere Kapitalstruktur und größere Investitionsspielräume für eine moderne medizinische Ausstattung und Digitalisierungsprojekte.

Mit medatixx zur digitalen Praxisführung – Intuitive Software für MVZ und Gemeinschaftspraxen

Die Praxissoftware von medatixx bietet speziell für Gemeinschaftspraxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) entwickelte Module, die eine effiziente Organisation und Steuerung des Praxisalltags ermöglichen. Mit flexiblen Funktionen, die sich an die individuellen Anforderungen verschiedener Versorgungsformen anpassen lassen, unterstützt medatixx eine moderne, vernetzte Praxisführung, die den hohen Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht wird.

Dank der nahtlosen Integration in die Telematikinfrastruktur und der sicheren Datenverwaltung wird ein reibungsloser Informationsfluss zwischen Praxis, Patienten und Partnern gewährleistet. Die Software optimiert Arbeitsprozesse unter anderem durch digitale Terminvergabe, elektronische Patientenakten und vieles mehr – dabei bleibt die Bedienoberfläche intuitiv und erleichtert dem Praxisteam die tägliche Arbeit, sodass der Fokus ganz auf der bestmöglichen Patientenversorgung liegt.

Praktische Beispiele und Umsetzungsszenarien

Die organisatorische Gestaltung von Gemeinschaftspraxen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zeigt sich in der Praxis sehr unterschiedlich – abhängig von Fachrichtung, Teamgröße und Patientenbedarf.

In einer Gemeinschaftspraxis etwa teilen sich mehrere Ärzte, meist einer Fachrichtung, die Räumlichkeiten, Geräte und Personal. Ein Beispiel: In einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis koordinieren die Beteiligten gemeinsam die Terminplanung und Vertretungen, was eine flexible und persönliche Patientenbetreuung ermöglicht. Der enge Austausch im Team fördert zudem eine schnelle Abstimmung bei medizinischen Fragestellungen und schafft ein vertrautes Arbeitsumfeld.

Demgegenüber steht das MVZ, das häufig mehrere Fachrichtungen unter einem Dach vereint und damit eine fachübergreifende Versorgung bietet. Ein typisches Umsetzungsszenario ist die enge Zusammenarbeit von Internisten, Radiologen und Orthopäden, die gemeinsam individuelle Behandlungspläne entwickeln. Durch die zentrale Organisation und abgestimmte Abläufe profitieren Patienten von einer umfassenden Versorgung mit kurzen Kommunikationswegen zwischen den Fachärzten.

Diese Beispiele zeigen, wie sich die Praxisstrukturen praktisch umsetzen lassen: Gemeinschaftspraxen setzen auf Teamarbeit innerhalb einer Fachdisziplin, während MVZ durch interdisziplinäre Vernetzung und umfassende Versorgungsangebote überzeugen.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware medatixx kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu Systemvoraussetzungen von medatixx im PDF-Format:

Installationsanleitung

Entscheidungshilfe – Welches Modell passt zu welcher Praxis?

Die Wahl zwischen Gemeinschaftspraxis und MVZ ist eine weitreichende Entscheidung, die sorgfältig abgewogen werden sollte. Bei der Evaluation der deutschen Praxismodelle spielen verschiedene Aspekte eine bedeutende Rolle: Die eigenen beruflichen Ziele, der gewünschte Grad an Autonomie sowie die lokalen Versorgungsstrukturen sind maßgebliche Faktoren für die strategische Ausrichtung.

Für eine fundierte Entscheidungsfindung empfiehlt sich eine umfassende Analyse der individuellen Situation. Dabei sollten sowohl die langfristigen Entwicklungsperspektiven als auch die persönlichen Präferenzen in der Zusammenarbeit mit Kollegen berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung kann zusätzliche Sicherheit bei der Wahl des optimalen Praxismodells bieten und den Weg in die erfolgreiche medizinische Selbstständigkeit ebnen.