Wie funktioniert ein Hausarztvermittlungsfall? Ablauf, Voraussetzungen & Zuschlagshöhe

Im deutschen Gesundheitswesen spielt der Hausarztvermittlungsfall eine zentrale Rolle innerhalb der hausarztzentrierten Versorgung. Dabei fungiert die hausärztliche Praxis als erste Anlaufstelle und Koordinator für die weitere Behandlung. Ziel ist es, Patienten gezielt an Fachärzte oder andere medizinische Einrichtungen weiterzuleiten. Für das Praxismanagement bedeutet dies, dass spezifische organisatorische und administrative Abläufe notwendig sind, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterstützen, gesetzliche Vorgaben einhalten und die Effizienz der hausarztbasierten Versorgung sichern.

Definition eines Hausarztvermittlungsfalls

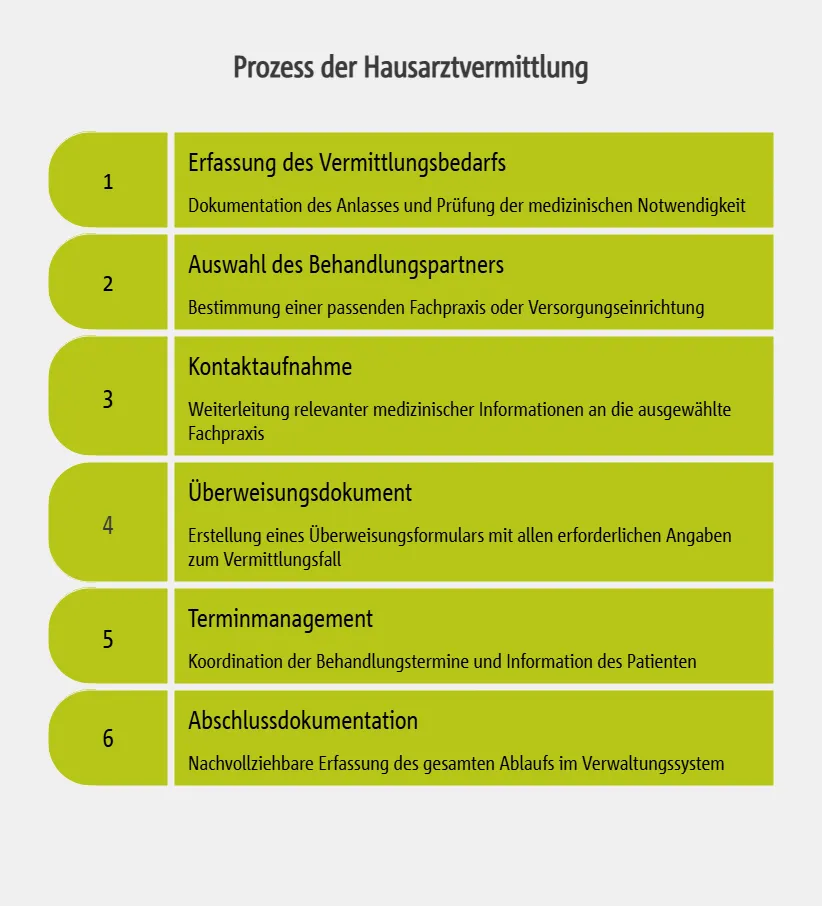

Ein Hausarztvermittlungsfall bezeichnet die koordinierte Weiterleitung von Patienten an Fachärzte oder spezialisierte Versorgungseinrichtungen. Anders als bei einer Standardüberweisung übernimmt die hausärztliche Praxis dabei eine aktive Steuerungsfunktion: Sie wählt passende Fachärzte oder diagnostische Einrichtungen aus, stimmt Behandlungsabläufe ab und dokumentiert die Schritte systematisch.

Der besondere Vorteil liegt in der Bündelung von Behandlungswegen, wodurch Doppeluntersuchungen vermieden und Abläufe effizient gestaltet werden. Neben der medizinischen Notwendigkeit spielt auch das Vertrauensverhältnis zwischen Praxis und externen Partnern eine entscheidende Rolle. So unterscheidet sich der Hausarztvermittlungsfall klar von anderen Überweisungsformen und unterstützt eine koordinierte, patientenzentrierte Versorgung.

Voraussetzungen und Anforderungen für einen Hausarztvermittlungsfall

Für die Anerkennung eines Hausarztvermittlungsfalls innerhalb der hausarztzentrierten Versorgung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Diese umfassen:

- Versicherungsstatus: Betroffene Patienten müssen gesetzlich krankenversichert und im hausarztzentrierten Modell eingeschrieben sein

- Erstkontakt in der Hausarztpraxis: Der Vermittlungsfall muss als Teil der kontinuierlichen hausärztlichen Betreuung erfolgen

- Dokumentation: Alle relevanten Informationen – von der Feststellung des Behandlungsbedarfs über den Zeitpunkt des Kontaktes bis zur Anschlussvermittlung – müssen vollständig und nachvollziehbar erfasst werden

- Zeitlicher Zusammenhang: Die Vermittlung zu einer Fachpraxis muss unmittelbar mit einem aktuellen Behandlungsanlass erfolgen

- Einhaltung formaler Vorgaben: Lückenlose Dokumentation und Beachtung aller rechtlichen und administrativen Anforderungen sind Voraussetzung für die Anerkennung und Abrechenbarkeit des Falls

Zuschlag und finanzielle Aspekte beim Hausarztvermittlungsfall

Im Zusammenhang mit einem Hausarztvermittlungsfall rücken regelmäßig spezifische Vergütungsstrukturen in den Fokus, die sich von herkömmlichen Abrechnungsmodalitäten der hausärztlichen Versorgung unterscheiden. Charakteristisch ist eine zusätzliche Honorierung in Form eines Zuschlags, die sich aus dem gesteigerten organisatorischen und koordinativen Aufwand ergibt, den hausärztliche Praxen bei der gezielten Vermittlung zu Fachärzten übernehmen. Die Höhe dieses Zuschlags wird üblicherweise durch die geltenden Bestimmungen der Kassenärztlichen Vereinigungen festgelegt und spiegelt typische Rahmenbedingungen im ambulanten Sektor wider. Die Bemessung orientiert sich an klar definierten Abrechnungskriterien, etwa dem jeweiligen Vermittlungsgrund sowie den formalen Vorgaben zur Dokumentation und zeitlichen Zuordnung der Maßnahme.

In der Praxis lässt sich beobachten, dass die Erfüllung dieser Voraussetzungen entscheidend für die Anerkennung und Vergütung des Falls ist. Wesentlich erscheint, dass die Zuschlagshöhe zudem von regionalen Besonderheiten oder Änderungen im Vergütungskatalog beeinflusst werden kann, sodass eine regelmäßige Prüfung der aktuellen Vorgaben ratsam ist, um eine korrekte Abrechnung und Honorierung der vermittelten Leistungen sicherzustellen.

Herausforderungen in der Praxis: Fehlerquellen und Umgang mit Ablehnungen

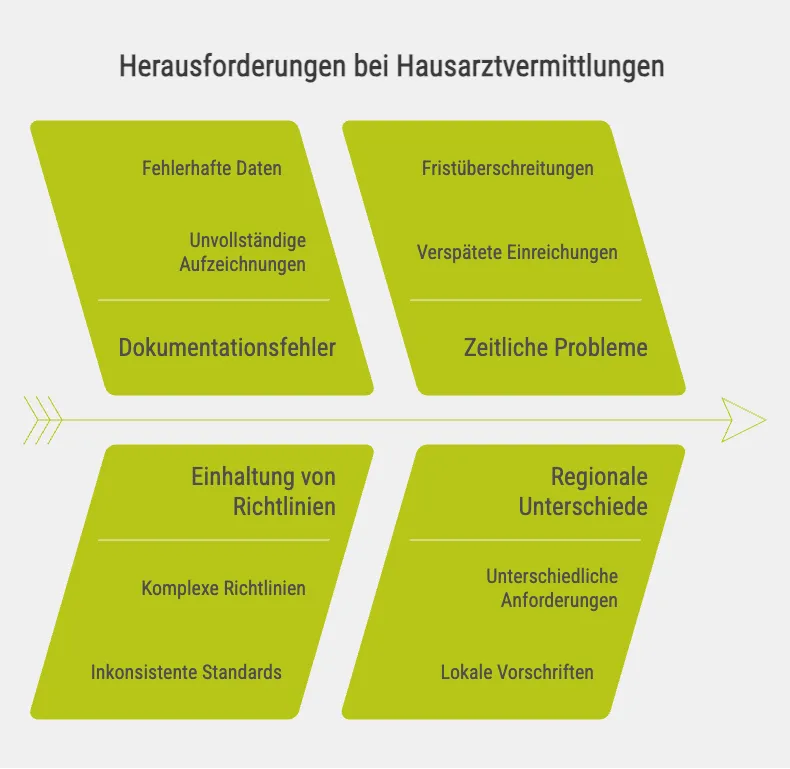

Bei Hausarztvermittlungsfällen treten in Praxen immer wieder administrative Herausforderungen auf, die den Ablauf verzögern oder zu Rückmeldungen von Krankenkassen führen können. Häufig entstehen Probleme, wenn Vorgaben komplex sind oder Dokumentationsstandards nicht konsequent umgesetzt werden. Typische Fehlerquellen betreffen unvollständige oder verspätete Eintragungen, fehlende oder veraltete Versichertendaten, unklare Angaben zum Vermittlungsanlass sowie fehlerhafte Angaben im Überweisungsdokument. Darüber hinaus können regionale Unterschiede in den Anforderungen den Prozess zusätzlich erschweren.

Ablehnungen resultieren meist aus unvollständiger oder inkonsistenter Dokumentation, nicht erfüllten formalen Kriterien, Fristüberschreitungen zwischen Erstkontakt und Vermittlung oder unklaren Angaben zum Behandlungsgrund. Um auf solche Fälle angemessen zu reagieren, empfiehlt sich die sorgfältige Prüfung aller Unterlagen, die Nachreichung fehlender Informationen, Korrektur fehlerhafter Daten im Verwaltungssystem und gegebenenfalls Rücksprache mit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. Zusätzlich kann die Implementierung strukturierter Kontrollmechanismen dazu beitragen, Abläufe zu standardisieren, die Fehlerquote zu senken und die Praxis effizienter sowie rechtssicher zu organisieren.

Digitale Praxisverwaltung mit medatixx

Die effiziente Organisation medizinischer Praxen erfordert den Einsatz digitaler Systeme, die administrative Abläufe strukturieren und gesetzliche Vorgaben zuverlässig abbilden. medatixx bietet hierfür praxisgerechte Softwarelösungen, die es ermöglichen, Patientendaten sicher zu verwalten, Arbeitsprozesse zu digitalisieren und die tägliche Praxisorganisation zu optimieren.

Die Software unterstützt dabei die zentrale Verwaltung von Informationen, die strukturierte Dokumentation und die nahtlose Anbindung an bestehende IT-Infrastrukturen. Auf diese Weise lassen sich Abläufe effizient gestalten, Fehlerquellen reduzieren und Teams entlasten, während Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und rechtliche Anforderungen jederzeit gewährleistet bleiben.

Zusammenfassung und weiterführende Möglichkeiten

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Thema Hausarztvermittlungsfall zahlreiche Facetten im Praxisalltag offenbart und unterschiedlichste Kompetenzen im Gesundheitswesen erfordert. Für Praxisteams bietet sich die Chance, bestehende Abläufe kontinuierlich zu optimieren und aktuelle Entwicklungen im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung in die eigenen Routinen einzubinden. In der Regel zeigt sich, dass der Aufbau von spezifischem Fachwissen und die regelmäßige Vertiefung administrativer Fähigkeiten wesentlich zur nachhaltigen Qualitätssicherung beitragen. Ein gezielter Blick auf verfügbare Schulungen, Workshops oder digitale Informationsformate kann die Umsetzung zusätzlicher Anforderungen weiter unterstützen und neue Perspektiven für die tägliche Praxisarbeit eröffnen. Weiterführende Unterstützungsangebote und fachbezogene Lernfelder ermöglichen es, Schritt für Schritt die eigene Handlungskompetenz zu erweitern und sich auch zukünftig souverän den sich wandelnden Bedingungen im Versorgungsalltag zu stellen.