Wer übernimmt die Kosten für die Anbindung der Praxen an die TI? Infos für Ärzte & Psychotherapeuten

Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) stellt einen wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens dar. Für Praxisinhaber bedeutet dieser Schritt nicht nur technische Anpassungen, sondern wirft auch berechtigte Fragen zur Kostenübernahme auf. Die erfolgreiche Integration der TI-Komponenten ist dabei entscheidend für den reibungslosen Austausch medizinischer Informationen und die Optimierung der Arbeitsabläufe.

Besonders relevant für Ärzte und Psychotherapeuten ist die Frage nach der finanziellen Verantwortung bei der TI-Anbindung. Die Implementierung dieser digitalen Infrastruktur betrifft sowohl Einzelpraxen als auch größere medizinische Einrichtungen, wobei verschiedene Fördermöglichkeiten und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stehen. Ein klares Verständnis der Kostenverteilung ermöglicht eine fundierte Planung der Praxisdigitalisierung.

Grundlagen der TI-Finanzierung – Was Praxen wissen müssen

Die Finanzierung der Telematikinfrastruktur basiert auf einem durchdachten Konzept, das verschiedene Kostenaspekte berücksichtigt. Während die Grundausstattung für den sicheren Zugang zur Telematikinfrastruktur obligatorisch ist, können Praxen zusätzliche Module nach ihrem individuellen Bedarf wählen. Diese Flexibilität ermöglicht eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der digitalen Infrastruktur.

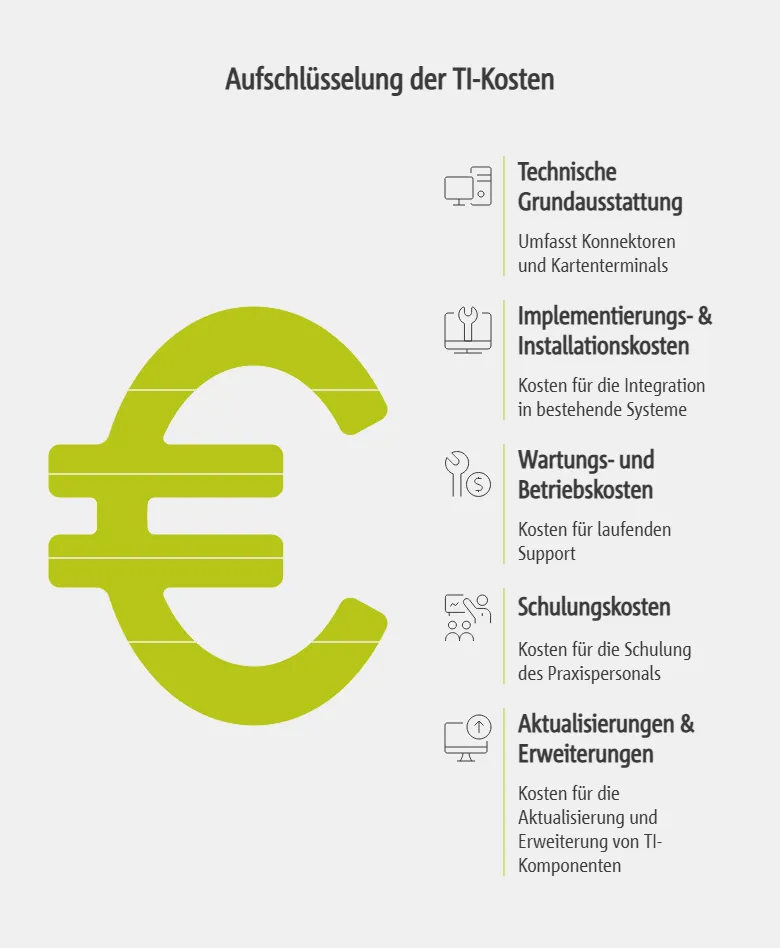

Die wesentlichen Kostenkategorien im Überblick:

- Technische Grundausstattung einschließlich Konnektor und Kartenterminals

- Implementierungs- und Installationskosten für die Integration in bestehende Systeme

- Wartungs- und Betriebskosten für den laufenden Support

- Schulungskosten für das Praxispersonal

- Aktualisierungen und Erweiterungen der TI-Komponenten

Unterschiede zwischen Erst- und Folgekosten der TI-Anbindung

Die Finanzierung der Telematikinfrastruktur gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche: Die einmaligen Installationskosten und die laufenden Betriebskosten. Während die Erstausstattung einer Praxis mit TI-Komponenten durch eine Erstattungspauschale abgedeckt wird, fallen im weiteren Verlauf regelmäßige Wartungs- und Betriebskosten an. Diese unterschiedliche Kostenstruktur spiegelt sich auch in den Vereinbarungen mit den Kostenträgern wider.

Der wesentliche Unterschied liegt in der Planbarkeit und Regelmäßigkeit der Ausgaben. Die Erstkosten stellen eine einmalige, größere Investition dar, die sich aus Hardware, Installation und initialer Konfiguration zusammensetzt. Die Folgekosten hingegen sind kontinuierlich und umfassen Support, Updates sowie die technische Wartung der TI-Komponenten. Diese werden durch quartalsweise Pauschalen der Krankenkassen kompensiert.

KBV-Förderung und gesetzliche Kostenübernahme im Detail

Einen großen Teil der Kosten für die TI-Anbindung übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen bei aktiver Nutzung aller vorgeschriebenen TI-Fachanwendungen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) koordiniert die Förderung und Abrechnung der technischen Komponenten im Rahmen der TI-Betriebszuschussvereinbarung.

Nach erfolgreicher Installation der TI-Komponenten und Einreichung der erforderlichen Nachweise erfolgt die Kostenerstattung in der Regel im Rahmen der quartalsweisen Abrechnung.

Von der KBV-Förderung abgedeckt werden typischerweise:

- Der Konnektor als zentrale Verbindung zur TI

- Das E-Health-Kartenterminal für das Einlesen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK)

- VPN-Zugangsdienste für die verschlüsselte Datenübertragung

- Installation und Inbetriebnahme durch zertifizierte Dienstleister

- Quartalsweise Pauschalen für Betriebskosten und Updates

- Der elektronische Praxisausweis (SMC-B), dessen Förderung je nach Region und Einzelfall variieren kann

Eigenfinanzierung – Welche Kosten trägt die Praxis selbst?

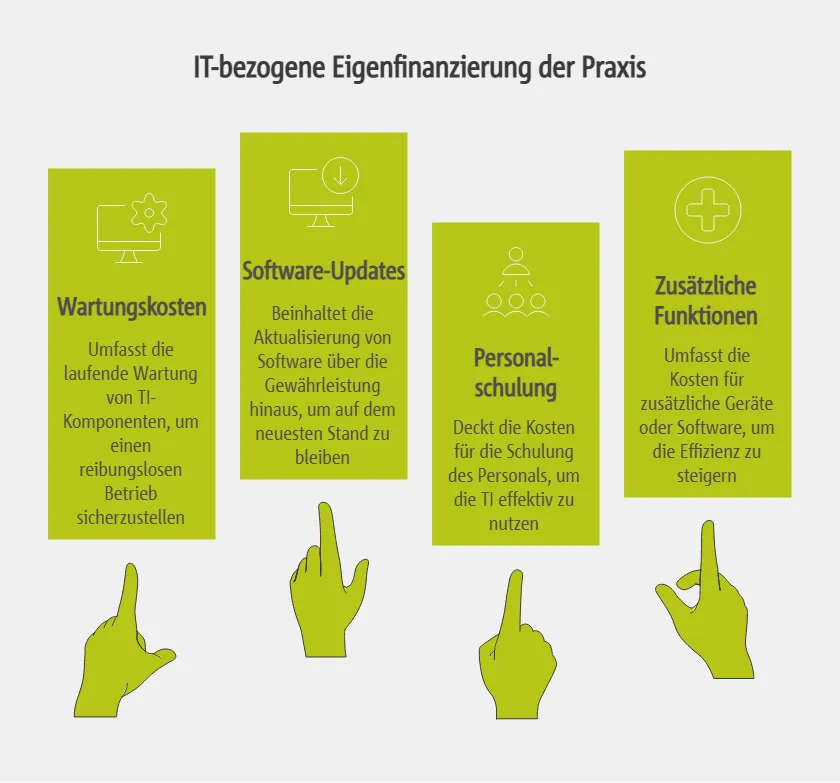

Bei der Implementierung der Telematikinfrastruktur gibt es bestimmte Kostenaspekte, die von der Praxis eigenständig getragen werden müssen. Diese Eigenfinanzierung betrifft vor allem die laufenden Betriebskosten nach der Erstausstattung sowie zusätzliche Funktionen, die über die gesetzlich vorgeschriebene Grundausstattung hinausgehen.

Zu den selbst zu tragenden Aufwendungen gehören insbesondere die Wartung der TI-Komponenten, Software-Updates außerhalb der Gewährleistung und die Schulung des Praxispersonals. Auch die Kosten für erweiterte Funktionalitäten, die den Praxisalltag optimieren sollen, fallen in den Bereich der Eigenfinanzierung. Dies gilt beispielsweise für zusätzliche Kartenlesegeräte oder spezielle Softwaremodule.

Die Höhe der Eigenfinanzierung variiert dabei je nach Praxisgröße und gewähltem Funktionsumfang. Größere Praxen mit mehreren Behandlungsräumen benötigen naturgemäß eine umfangreichere technische Ausstattung als Einzelpraxen. Für eine realistische Planung empfiehlt sich daher eine gründliche Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der individuellen Praxisstruktur und der gewünschten Zusatzfunktionen.

TI-Anbindung mit medatixx – Effiziente und kostentransparente Praxisdigitalisierung

Mit dem „TI as a Service“-Angebot von medatixx gelingt Praxen eine unkomplizierte und wirtschaftliche Integration der Telematikinfrastruktur in den Praxisalltag. Die leistungsstarke Praxissoftware bietet gemeinsam mit dem umfassenden Support eine Komplettlösung, bei der alle TI-Komponenten – von der Einrichtung bis zur Wartung – aus einer Hand betreut werden.

Dieser ganzheitliche Ansatz sorgt für transparente Kosten und vermeidet versteckte Aufwände. Durch die nahtlose Einbindung in die bestehenden Arbeitsprozesse werden Abläufe optimiert, administrative Belastungen reduziert und Ressourcen geschont. So können Praxen effizient arbeiten und sich voll auf die Patientenversorgung konzentrieren.

Praktische Tipps zur Kostenplanung und Budgetierung

Die strategische Planung der TI-Implementierung erfordert einen durchdachten Ansatz, der weit über die unmittelbaren Anschaffungskosten hinausgeht. Eine sorgfältige Budgetierung ermöglicht es Praxisinhabern, die Praxisvernetzungskosten optimal zu strukturieren und potenzielle finanzielle Engpässe zu vermeiden.

Für eine erfolgreiche Implementierung empfiehlt sich die Entwicklung eines umfassenden Finanzierungsplans, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Aspekte berücksichtigt. Dies umfasst nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch Schulungsmaßnahmen und mögliche Wartungskosten.

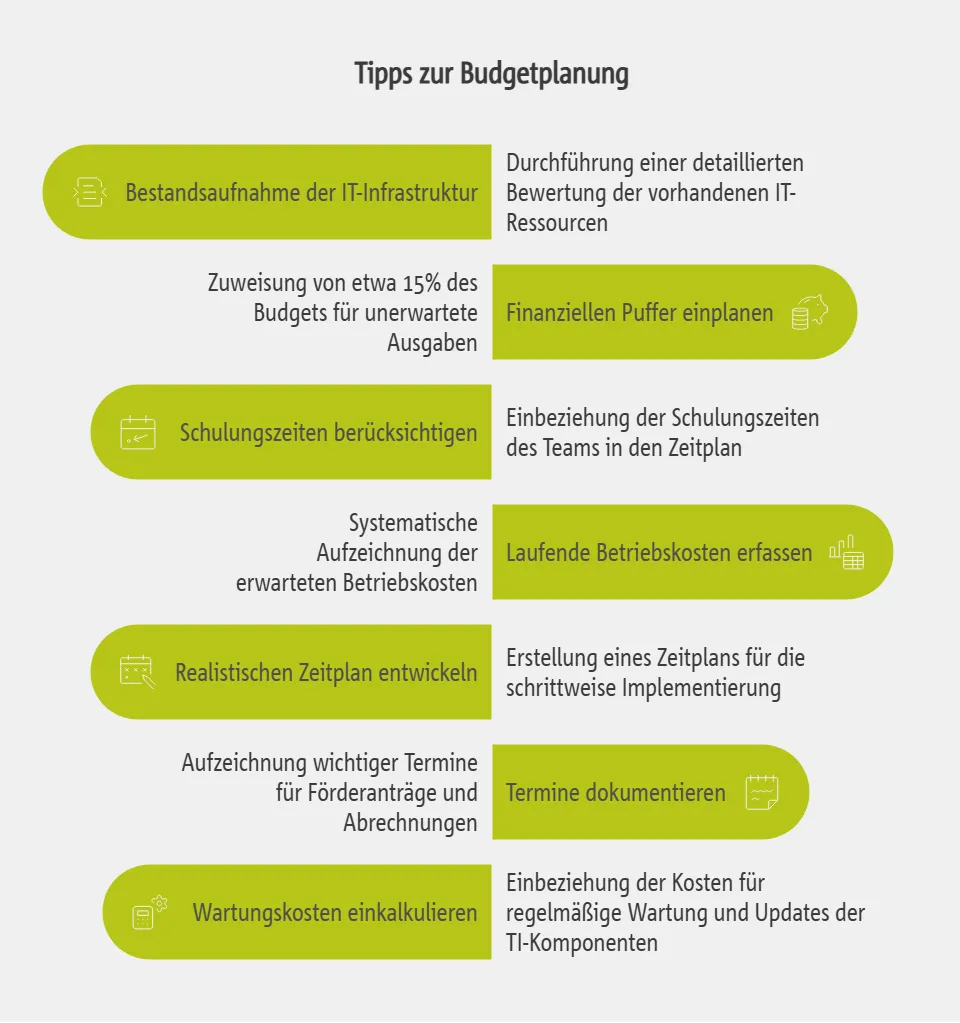

Folgende Aspekte sollten bei der Budgetplanung berücksichtigt werden:

- Erstellung einer detaillierten Bestandsaufnahme der vorhandenen IT-Infrastruktur

- Einplanung eines finanziellen Puffers von etwa 15 Prozent für unerwartete Zusatzkosten

- Berücksichtigung der Schulungszeiten des Praxisteams

- Systematische Erfassung der zu erwartenden laufenden Betriebskosten

- Entwicklung eines realistischen Zeitplans für die schrittweise Implementierung

- Dokumentation aller relevanten Termine für Förderanträge und Abrechnungen

- Einkalkulierung der Kosten für regelmäßige Wartungen und Updates der TI-Komponenten

Zukunftsperspektive – Langfristige Kostenentwicklung der TI-Infrastruktur

Während die grundlegende technische Ausstattung bereits etabliert ist, zeichnet sich ein Trend zu cloudbasierten Lösungen und integrierten medizinischen Software-TI-Systemen ab. Diese Entwicklung verspricht langfristig eine Optimierung der Betriebskosten, da Updates und Wartungen zunehmend automatisiert erfolgen können.

Gesundheitseinrichtungen profitieren von dieser Evolution durch verbesserte Skalierbarkeit und effizientere Ressourcennutzung. Die Vereinfachung technischer Prozesse sowie die zunehmende Standardisierung der TI-Komponenten lassen erwarten, dass sich der administrative Aufwand für Praxen reduziert. Gleichzeitig ermöglicht die Integration neuer digitaler Anwendungen eine nachhaltigere Gestaltung der Investitionen in die Infrastruktur.