Ist es erlaubt, ärztliche Befunde per E-Mail zu versenden? Datenschutz, rechtliche Grundlagen & sichere Alternativen

Der digitale Versand medizinischer Dokumente gehört in vielen Praxen mittlerweile zum Alltag – gleichzeitig bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich datenschutzrechtlicher Zulässigkeit. Der E-Mail-Versand ärztlicher Befunde stellt dabei eine besondere Herausforderung dar: Einerseits erwarten Patienten eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation, andererseits gelten für Gesundheitsdaten höchste Schutzanforderungen nach DSGVO und Berufsrecht.

Der folgende Beitrag bietet einen strukturierten Überblick über die rechtlichen Grundlagen, typische Fallstricke und praxisgerechte Lösungen. Er zeigt auf, unter welchen Bedingungen der Versand ärztlicher Informationen per E-Mail möglich ist, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich sind und welche sicheren Alternativen sich für den rechtssicheren Austausch sensibler Daten bewährt haben.

Rechtliche Grundlagen – DSGVO und ärztliche Schweigepflicht

Gesundheitsdaten zählen laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu den besonders schützenswerten personenbezogenen Daten. Der Versand solcher Informationen über unverschlüsselte E-Mail-Verbindungen gilt daher als datenschutzrechtlich unzulässig. Zusätzlich besteht nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) eine strafbewehrte Verpflichtung zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht, die den Schutzstandard weiter erhöht.

Für den elektronischen Datentransfer fordert die DSGVO angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, die ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Da Standard-E-Mails ohne ausreichende Verschlüsselung grundsätzlich als unsicher gelten, bewerten Datenschutzbehörden deren Einsatz im Zusammenhang mit Patientendaten regelmäßig als unvereinbar mit geltendem Recht.

Anforderungen an technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)

Artikel 32 DSGVO definiert konkrete Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen, um die Sicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sicherzustellen. Für besonders sensible Gesundheitsdaten bedeutet das: Eine bloße Transportverschlüsselung, wie sie viele E-Mail-Dienste standardmäßig einsetzen, ist nicht ausreichend. Notwendig ist vielmehr eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der ausschließlich autorisierte Kommunikationspartner Zugriff auf die übermittelten Inhalte erhalten.

Darüber hinaus müssen organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Dazu zählen u. a. eine sorgfältige Zugriffssteuerung, regelmäßige Schulungen des Praxispersonals, klar geregelte interne Verantwortlichkeiten sowie eine vollständige Dokumentation aller datenschutzrelevanten Prozesse. Die Erfüllung dieser Vorgaben ist nicht nur verpflichtend, sondern bildet auch die Grundlage für eine belastbare rechtliche Absicherung.

Unverschlüsselte E-Mails – Risiken und Konsequenzen

Bereits der Versand sensibler Gesundheitsdaten über unverschlüsselte E-Mails birgt erhebliche Risiken: Die Informationen durchlaufen auf dem Weg zum Empfänger mehrere Server, wobei potenziell jeder beteiligte Anbieter Einblick erhalten kann. Sicherheitslücken bei E-Mail-Diensten, Fehlleitungen an falsche Adressen oder unbefugte Zugriffe durch IT-Personal stellen konkrete Bedrohungen für die Vertraulichkeit medizinischer Kommunikation dar. Besonders kritisch ist der Versand an private E-Mail-Konten von Patienten, die häufig auf nicht abgesicherten Plattformen basieren und keinen ausreichenden Schutz bieten.

Die möglichen Konsequenzen reichen weit über technische Risiken hinaus: Datenschutzverstöße können mit Bußgeldern in Millionenhöhe geahndet werden. Hinzu kommen strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen § 203 StGB sowie zivilrechtliche Haftungsansprüche der betroffenen Patienten. Auch der Verlust der Kassenzulassung ist in gravierenden Fällen denkbar. Was zunächst als pragmatischer Kommunikationsweg erscheint, kann sich somit schnell zu einem erheblichen Haftungsrisiko entwickeln.

Sichere Alternativen zur Standard-E-Mail

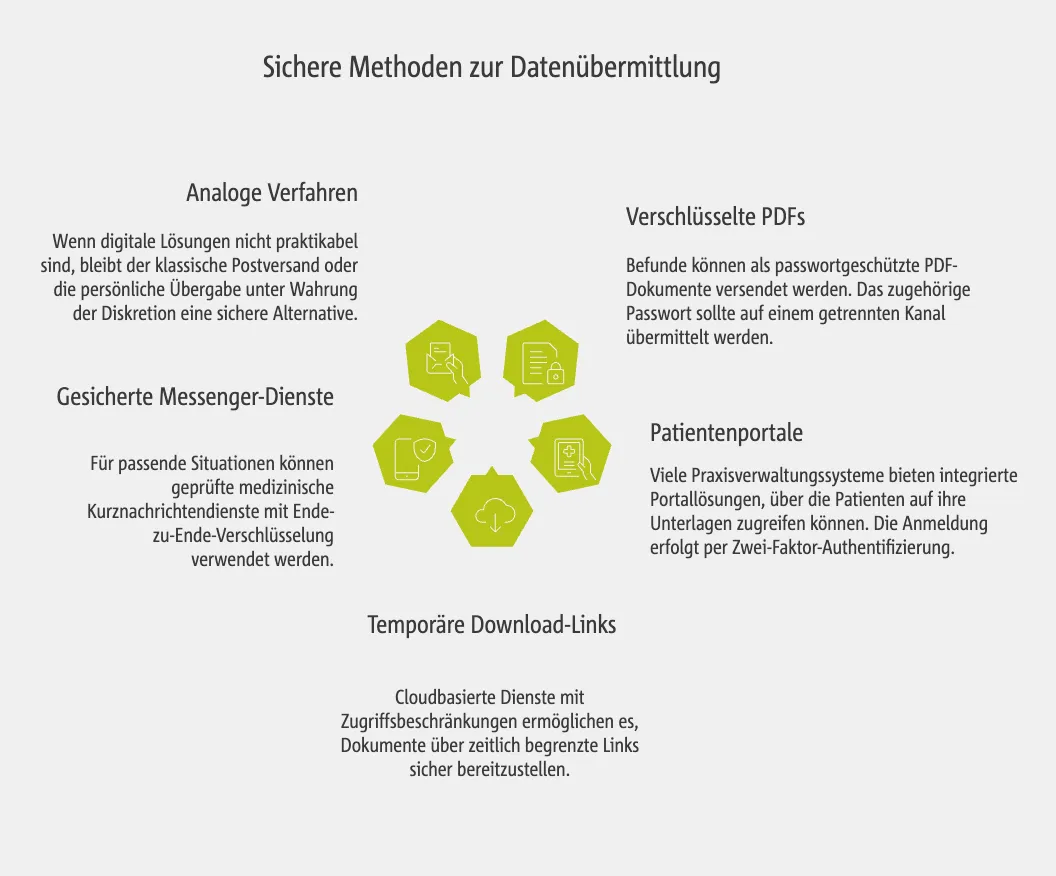

Um Gesundheitsdaten rechtskonform zu übermitteln, müssen Praxen auf Kommunikationswege zurückgreifen, die den Anforderungen an Vertraulichkeit, Integrität und Zugriffsschutz gerecht werden.

Dabei stehen mehrere praxistaugliche Alternativen zur Verfügung, die sich je nach Zielgruppe, Inhalt und organisatorischem Aufwand unterscheiden:

- Verschlüsselte PDF-Dateien: Befunde können als passwortgeschützte PDF-Dokumente versendet werden. Das zugehörige Passwort sollte auf einem getrenntem Kanal (z. B. telefonisch oder per SMS) übermittelt werden.

- Patientenportale: Viele Praxisverwaltungssysteme bieten integrierte Portallösungen, über die Patienten auf ihre Unterlagen zugreifen können. Die Anmeldung erfolgt per Zwei-Faktor-Authentifizierung.

- Temporäre Download-Links: Cloudbasierte Dienste mit Zugriffsbeschränkungen ermöglichen es, Dokumente über zeitlich begrenzte Links sicher bereitzustellen.

- Gesicherte Messenger-Dienste: Für passende Situationen können geprüfte medizinische Kurznachrichtendienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet werden.

- Analoge Verfahren: Wenn digitale Lösungen nicht praktikabel sind, bleibt der klassische Postversand oder die persönliche Übergabe unter Wahrung der Diskretion eine sichere Alternative.

Welche Methode geeignet ist, hängt unter anderem von der technischen Ausstattung der Patienten, dem Datenschutzrisiko und der Dringlichkeit der Übermittlung ab. Jede Variante muss dokumentiert und in das Datenschutzkonzept der Praxis eingebettet sein.

Kommunikation im Medizinwesen (KIM)

KIM (Kommunikation im Medizinwesen) stellt innerhalb der Telematikinfrastruktur eine sektorenübergreifende, standardisierte Lösung für die digitale Übermittlung medizinischer Informationen dar. Der Austausch erfolgt ausschließlich zwischen registrierten Leistungserbringern mit nachgewiesener Identität. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie die zentrale Adressverwaltung gewährleisten Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit.

KIM ist insbesondere für die Übermittlung abrechnungsrelevanter oder formal verpflichtender Dokumente vorgesehen – etwa elektronische Arztbriefe oder Befunde an Fachkollegen. Der Einsatz ist gesetzlich geregelt und kann in vielen Praxisverwaltungssystemen direkt eingebunden werden. Für die direkte Kommunikation mit Patienten ist KIM derzeit nicht vorgesehen, was eine klare Abgrenzung zu patientenorientierten Lösungen wie Patientenportalen oder gesicherten Download-Links schafft.

Patienteneinwilligung – rechtliche Spielräume und praktische Risiken

In medizinischen Praxen besteht häufig die Annahme, dass eine schriftliche Einwilligung der Patienten den Versand sensibler Gesundheitsdaten über unsichere Kanäle legitimieren könne. Diese Vorstellung greift jedoch zu kurz. Zwar lässt die DSGVO eine freiwillige Einwilligung grundsätzlich als Rechtsgrundlage zu, sie kann jedoch keine technischen Schutzmaßnahmen entbehrlich machen.

Der entscheidende Punkt: Die Sicherheitsanforderungen nach Artikel 32 DSGVO sind nicht disponibel. Selbst wenn ein Patient ausdrücklich auf Datenschutz verzichtet, bleibt die Pflicht zur angemessenen Sicherung der Daten beim Verantwortlichen bestehen. Die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 StGB ist dabei besonders streng – sie kennt keine Ausnahmen durch Zustimmung.

Ein weiteres Problem liegt in der fehlenden Nachweisbarkeit einer wirksamen Einwilligung. In vielen Fällen ist unklar, ob der Patient die Tragweite seiner Zustimmung tatsächlich erfasst hat – insbesondere im Hinblick auf mögliche Datenabflüsse, Haftungsrisiken und langfristige Folgen bei Fehlversand.

Aus diesem Grund gilt: Eine Einwilligung kann niemals die fehlende Sicherheit eines Kommunikationswegs kompensieren. Sie darf höchstens ergänzend genutzt werden, etwa wenn ein technisch abgesicherter Kanal vorübergehend nicht verfügbar ist und eine zeitkritische Übermittlung erforderlich wird. Auch dann muss der Einzelfall dokumentiert, das Risiko abgewogen und die Übertragung so risikoarm wie möglich gestaltet werden.

Praxismanagement-Software als Lösung

Moderne Praxismanagement-Systeme unterstützen eine datenschutzkonforme Kommunikation, ohne den Arbeitsaufwand zu erhöhen. Über integrierte Schnittstellen zur Telematikinfrastruktur (TI) und zum Kommunikationsdienst KIM lassen sich medizinische Dokumente automatisiert und verschlüsselt versenden – ohne zusätzliche Programme oder komplexe Einrichtungsprozesse. So wird der Austausch mit Patienten, Fachärzten oder Krankenkassen direkt aus dem System heraus abgewickelt, während sämtliche Anforderungen an Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht im Hintergrund erfüllt werden.

Sichere Kommunikation ohne Mehraufwand mit medatixx

Die Praxissoftware von medatixx integriert Verschlüsselung, Authentifizierung und gesetzliche Vorgaben direkt in gewohnte Arbeitsprozesse. Nachrichten an Patienten, Kliniken oder Kassen lassen sich über die gewohnte Oberfläche versenden, während im Hintergrund alle sicherheitsrelevanten Vorgänge automatisch ablaufen. Das reduziert Fehlerquellen, spart Zeit und gewährleistet DSGVO- und § 203-konforme Kommunikation – mit einem System, das für medizinische Abläufe optimiert ist.

Zukunftssichere Digitalisierung in der Patientenkommunikation

Die sichere digitale Patientenkommunikation entwickelt sich vom regulatorischen Muss zum strategischen Erfolgsfaktor. Wer Befunde effizient und datenschutzkonform übermitteln kann, erfüllt nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern auch die steigenden Erwartungen einer digital orientierten Patientenschaft. Gleichzeitig werden interne Abläufe verschlankt und der Verwaltungsaufwand spürbar reduziert.

Praxen, die frühzeitig in sichere digitale Infrastruktur investieren, stärken ihre Position im Wettbewerb und schaffen die Grundlage für eine moderne, vertrauenswürdige Versorgung. In einer zunehmend vernetzten Gesundheitslandschaft wird datenschutzkonforme Kommunikation zum Qualitätsmerkmal – und damit zur Grundlage einer nachhaltigen und professionellen Praxisführung.