Für welche Krankheiten gibt es DiGA? – Überblick, Anwendung & Praxisinfos

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) haben sich als fester Bestandteil einer modernen, patientenzentrierten Versorgung etabliert. Sie bieten digitale Unterstützung bei der Diagnostik, Therapie und Krankheitsbewältigung und eröffnen neue Möglichkeiten, medizinische Prozesse effizient und alltagstauglich zu gestalten.

In der Praxis gewinnen DiGA zunehmend an Bedeutung – insbesondere für Ärzte und Psychotherapeuten, die digitale Elemente gezielt in ihre Behandlungskonzepte integrieren möchten. Ihr Einsatz fördert eine flexible, individualisierte Versorgung und schafft die Grundlage für eine nahtlose Verbindung zwischen medizinischer Betreuung und digitaler Selbsthilfe.

Definition und Hintergrund von DiGA im deutschen Gesundheitssystem

DiGA sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassene Medizinprodukte, die Patienten bei der Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten unterstützen. Sie erfüllen geprüfte Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Qualität und Wirksamkeit und müssen einen nachweisbaren medizinischen Nutzen oder patientenrelevanten Versorgungseffekt bieten.

Rechtsgrundlage ist § 33a SGB V, der die Integration von DiGA in die Regelversorgung regelt. Voraussetzung für die Aufnahme in das offizielle DiGA-Verzeichnis ist neben der CE-Kennzeichnung der Nachweis eines positiven Versorgungseffekts. Damit stellen DiGA eine Brücke zwischen klassischer Therapie und digitaler Innovation dar – als flexible, evidenzbasierte Ergänzung der vertragsärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung.

Für welche Krankheiten sind DiGA zugelassen? – Übersicht der Anwendungsbereiche

Das Einsatzspektrum zugelassener DiGA im deutschen Gesundheitswesen ist breit gefächert und wächst stetig. Immer mehr Krankheitsbilder können digital begleitet werden – von psychischen und chronischen Erkrankungen bis hin zu neurologischen, seltenen oder rehabilitativen Indikationen.

Zu den zentralen Anwendungsfeldern zählen:

- Psychische Erkrankungen – etwa Depressionen, Angststörungen oder Schlafprobleme; digitale Programme fördern emotionale Stabilität, unterstützen beim Stressmanagement und helfen, gesunde Routinen zu etablieren.

- Chronische und somatische Erkrankungen – wie Diabetes mellitus, Adipositas, Bluthochdruck, Arthrose, Asthma oder Herzinsuffizienz; DiGA erleichtern hier das Selbstmanagement, strukturieren Verlaufsbeobachtungen und stärken die Therapietreue.

- Neurologische und seltene Krankheitsbilder – beispielsweise Multiple Sklerose, Epilepsie oder Parkinson; spezialisierte Anwendungen bieten kognitive Übungen, motorisches Training und Möglichkeiten zur kontinuierlichen Symptomdokumentation.

- Weitere Indikationen – darunter dermatologische, onkologische, urologische und gynäkologische Bereiche sowie rehabilitative oder präventive Einsätze, etwa nach Operationen oder zur Rückfallprophylaxe.

Praxisintegration: Wie lassen sich DiGA in den Arbeitsalltag einbinden?

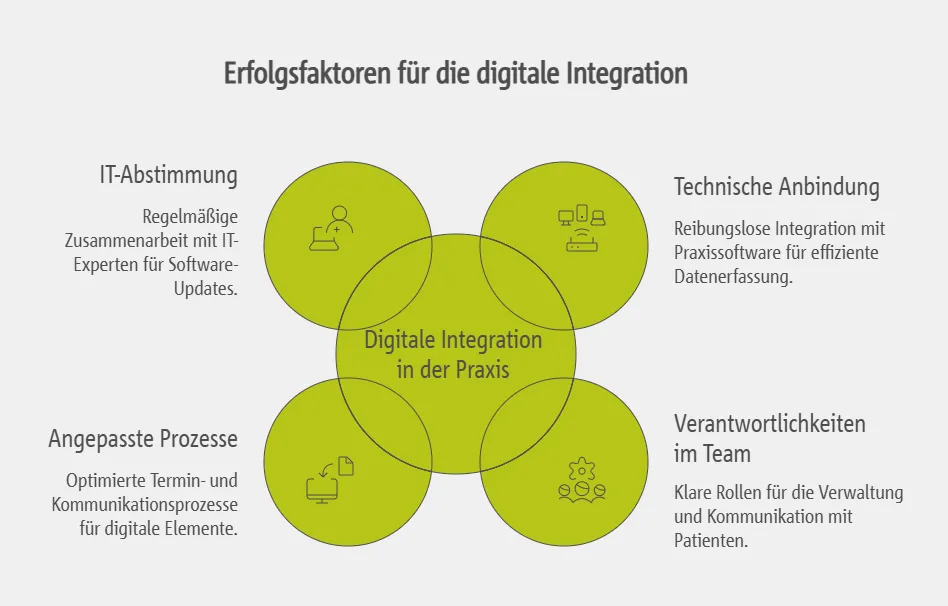

Die Einführung digitaler Gesundheitsanwendungen bringt in vielen Praxen organisatorische Veränderungen mit sich. Entscheidend für eine gelungene Integration ist, dass bestehende Abläufe nicht ersetzt, sondern gezielt erweitert werden. Besonders bewährt hat sich ein strukturiertes Vorgehen, bei dem technische Voraussetzungen, Teamorganisation und patientenbezogene Prozesse aufeinander abgestimmt werden.

Erfolgsfaktoren für die Einbindung in den Praxisalltag sind vor allem:

- Reibungslose technische Anbindung an die Praxissoftware, damit Datenerfassung und Dokumentation ohne Medienbrüche erfolgen.

- Klare Verantwortlichkeiten im Team, etwa für das Einpflegen, Monitoring und die Kommunikation mit Patienten.

- Angepasste Termin- und Kommunikationsprozesse, um digitale Elemente nahtlos in den Behandlungsverlauf einzubinden.

- Regelmäßige Abstimmung mit IT-Verantwortlichen, insbesondere bei Software-Updates und Schnittstellenanpassungen.

Professionelle Unterstützung bei der Digitalisierung – medatixx Kompetenz für DiGA-Integration

Die Digitalisierung prägt zunehmend den Arbeitsalltag medizinischer Einrichtungen und eröffnet neue Möglichkeiten für eine strukturierte, effiziente und rechtssichere Praxisorganisation. Damit digitale Prozesse zuverlässig funktionieren, braucht es Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Abläufe einfügen und zugleich höchste Anforderungen an Datenschutz und Funktionalität erfüllen.

medatixx stellt hierfür moderne Softwarelösungen bereit, die administrative Aufgaben automatisieren, Schnittstellen vereinheitlichen und eine stabile digitale Infrastruktur schaffen. Durch die enge Anbindung an die Telematikinfrastruktur und praxisorientierte Bedienkonzepte wird der Arbeitsalltag spürbar erleichtert – von der Terminplanung über die Abrechnung bis zur digitalen Kommunikation. Auf diese Weise trägt medatixx dazu bei, Effizienz, Transparenz und Zukunftssicherheit im Praxisbetrieb nachhaltig zu stärken.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware medatixx kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu Systemvoraussetzungen von medatixx im PDF-Format:

Installationsanleitung

Fazit: Chancen der DiGA für den Praxisalltag

Die wachsende Vielfalt zugelassener DiGA zeigt, dass digitale Anwendungen längst über einzelne Indikationen hinaus Bedeutung erlangt haben. Sie bieten in zahlreichen Krankheitsfeldern – von psychischen über chronische bis hin zu neurologischen Erkrankungen – wirksame Unterstützung und erweitern die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung. Damit entwickeln sich DiGA zu einem festen Bestandteil moderner Therapiekonzepte, die Patienten mehr Selbstmanagement und individuelle Begleitung im Behandlungsverlauf ermöglichen.

Für den Praxisalltag eröffnen sich dadurch neue Perspektiven: Ärzte und Praxisteams können digitale Gesundheitsanwendungen gezielt einsetzen, um Behandlungsprozesse zu ergänzen und die Betreuung effizienter zu gestalten. Langfristig tragen DiGA so dazu bei, Versorgungslücken zu schließen, Therapietreue zu fördern und den Praxisbetrieb zukunftsorientiert weiterzuentwickeln – ein Gewinn für medizinische Qualität und Patientenerlebnis gleichermaßen.