Datenschutz in der psychotherapeutischen Praxis: Pflichten, Anforderungen & praktische Umsetzung

Psychotherapeutische Praxen verarbeiten besonders sensible personenbezogene Daten, wodurch der Schutz dieser Informationen eine zentrale Rolle spielt. Mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurden die Anforderungen an die Datenverarbeitung deutlich verschärft – insbesondere im Gesundheitswesen. Über die berufsrechtliche Schweigepflicht hinaus sind umfassende technische, organisatorische und rechtliche Maßnahmen notwendig, um den Datenschutz dauerhaft sicherzustellen.

Die datenschutzkonforme Praxisführung erfordert ein systematisches Verständnis der geltenden Vorschriften sowie deren konsequente Anwendung im Arbeitsalltag. Von der Erhebung personenbezogener Daten bei der Erstaufnahme über die laufende Dokumentation bis hin zur langfristigen Aufbewahrung und Löschung therapeutischer Unterlagen: Jeder Schritt im Umgang mit Gesundheitsdaten muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Ein durchdachtes Datenschutzkonzept trägt dabei nicht nur zur Rechtssicherheit bei, sondern bildet auch eine wichtige Grundlage für das Vertrauen der Patienten.

Grundlagen der DSGVO für Psychotherapeuten

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stuft Gesundheitsdaten als besonders schützenswerte personenbezogene Daten ein. Für psychotherapeutische Praxen bedeutet das, dass jede Form der Datenverarbeitung auf einer klar definierten Rechtsgrundlage beruhen muss. Psychotherapeutische Aufzeichnungen unterliegen dabei einem nochmals erhöhten Schutzstatus, da sie intime Einblicke in die psychische Verfassung von Patienten geben. Die DSGVO trägt dieser Sensibilität Rechnung und verlangt entsprechend umfassende Schutzmaßnahmen.

Die rechtlichen Anforderungen für die Verarbeitung psychotherapeutischer Daten unterscheiden sich in zentralen Punkten von anderen medizinischen Fachgebieten. Während im ärztlichen Bereich häufig die rechtliche Grundlage der medizinischen Behandlung genügt, gelten in der Psychotherapie zusätzliche Voraussetzungen: vor allem die ausdrückliche Einwilligung und die strikte Einhaltung der beruflichen Schweigepflicht. Diese doppelte Absicherung durch Datenschutzrecht und Berufsrecht schafft einen spezifischen Schutzrahmen, der auf die Anforderungen psychotherapeutischer Arbeit zugeschnitten ist und das Prinzip der Vertraulichkeit konsequent stärkt.

Psychotherapeutische Dokumentation als besonders sensible Datenkategorie

In der psychotherapeutischen Arbeit werden äußerst sensible Informationen verarbeitet. Dazu zählen nicht nur diagnostische Daten und Therapiedokumentationen, sondern auch Angaben zu familiären Hintergründen, traumatischen Erfahrungen, Suchtverhalten oder psychischen Krisen. Aufgrund dieser besonderen Schutzwürdigkeit gelten für ihre Verarbeitung strenge Maßstäbe. Die DSGVO ordnet solche Informationen den sogenannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu, deren Verarbeitung grundsätzlich untersagt ist – es sei denn, ausdrücklich benannte Ausnahmen greifen.

Rechtliche Pflichten und Verantwortlichkeiten

Im Rahmen der DSGVO gelten psychotherapeutische Praxen als datenschutzrechtlich verantwortliche Stellen. Damit einher geht die Verpflichtung, sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten rechtssicher zu gestalten, zu dokumentieren und gegenüber Aufsichtsbehörden nachvollziehbar belegen zu können. Ziel ist eine lückenlose datenschutzkonforme Organisation der gesamten Praxisführung – von der Datenerhebung über die Speicherung bis hin zur Löschung.

Zentrale Anforderungen im Überblick:

- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten: Alle relevanten Datenverarbeitungsvorgänge müssen strukturiert erfasst und regelmäßig aktualisiert werden. Dieses Verzeichnis bildet die Grundlage für den datenschutzrechtlichen Nachweis gegenüber Behörden.

- Rechenschaftspflicht: Für jede Form der Datenverarbeitung muss die Rechtmäßigkeit nachgewiesen werden – etwa durch dokumentierte Einwilligungen, interne Verfahrensregeln und technische Schutzmaßnahmen.

- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA): In Fällen mit potenziell hohem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen – z. B. bei der Nutzung digitaler Kommunikation oder Cloud-Diensten – ist vorab eine strukturierte Risikoanalyse erforderlich.

- Aufbewahrungsfristen und Löschkonzepte: Daten sind entsprechend der geltenden berufsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben aufzubewahren und nach Ablauf der Fristen vollständig und revisionssicher zu löschen.

- Verpflichtung auf Vertraulichkeit und Schulung von Mitarbeitenden: Alle in der Praxis tätigen Personen sind auf die Einhaltung des Datenschutzes zu verpflichten und regelmäßig im Umgang mit sensiblen Daten zu schulen. Schulungsmaßnahmen sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

- Auftragsverarbeitung rechtssicher gestalten: Wird mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, z. B. für Praxissoftware, Abrechnung oder IT-Support, sind DSGVO-konforme Verträge zur Auftragsverarbeitung abzuschließen und regelmäßig zu überprüfen.

Patientenrechte und Einverständniserklärungen

Patienten haben gemäß DSGVO weitreichende Rechte im Umgang mit ihren personenbezogenen Daten. Dazu zählen insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung unrichtiger Angaben sowie – unter bestimmten Voraussetzungen – das Recht auf Löschung. In psychotherapeutischen Praxen ergibt sich hierbei eine besondere Herausforderung: Die datenschutzrechtlichen Ansprüche der Patienten treffen auf berufsrechtlich und gesetzlich festgelegte Aufbewahrungspflichten. Ein sensibles Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Dokumentationspflicht ist essenziell.

Zudem besteht die Verpflichtung, Patienten transparent über ihre Rechte zu informieren und innerbetriebliche Abläufe zu etablieren, die eine strukturierte Bearbeitung entsprechender Anfragen gewährleisten. Diese Prozesse sollten revisionssicher dokumentiert und regelmäßig auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden.

Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten stellt im psychotherapeutischen Kontext die zentrale Rechtsgrundlage dar. Sie muss freiwillig, informiert, spezifisch und jederzeit widerrufbar erteilt werden. Eine besondere Sensibilität ist erforderlich, da die Einwilligung häufig in emotional belastenden Lebenssituationen gegeben wird. Eine fachlich und rechtlich fundierte Gestaltung der Einwilligungsdokumente trägt dazu bei, Rechtssicherheit zu schaffen und das Vertrauensverhältnis zu stärken.

Gestaltung rechtssicherer Einverständniserklärungen

Einverständniserklärungen in psychotherapeutischen Praxen müssen klar, verständlich und vollständig über Umfang und Zweck der Datenverarbeitung informieren.

Konkret zu benennen sind:

- welche personenbezogenen und gesundheitsbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden,

- zu welchen Zwecken die Verarbeitung erfolgt (z. B. Dokumentation, Abrechnung, Qualitätssicherung),

- die Dauer der Datenspeicherung,

- etwaige Empfänger von Daten (z. B. Krankenkassen, Konsiliarärzte) sowie

- Fälle, in denen eine Entbindung von der Schweigepflicht erforderlich sein kann.

Ein zentraler Bestandteil ist der explizite Hinweis auf das jederzeitige Recht zum Widerruf der Einwilligung. Dabei muss verdeutlicht werden, dass ein Widerruf keine nachteiligen Folgen für die therapeutische Behandlung hat, auch wenn bestimmte administrative oder abrechnungsbezogene Prozesse davon betroffen sein können.

IT-Sicherheit und technische Schutzmaßnahmen

Die digitale Absicherung sensibler Praxisdaten erfordert eine umfassende Sicherheitsstrategie, die sowohl die IT-Infrastruktur als auch die organisatorischen Abläufe berücksichtigt. Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen müssen psychotherapeutische Praxen gezielte Schutzmaßnahmen umsetzen, die den besonderen Anforderungen im Umgang mit besonders sensiblen Gesundheitsdaten gerecht werden.

Zu den essenziellen technischen Maßnahmen zählen:

- Datenverschlüsselung: Sämtliche Patientendaten sollten sowohl bei der Speicherung (Data at Rest) als auch bei der Übertragung (Data in Transit) verschlüsselt werden – idealerweise nach dem AES-256-Standard.

- Zugangskontrollen: Der Zugriff auf Praxisdaten ist durch starke Passwörter, rollenbasierte Berechtigungen und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Zugriffsrechte sind restriktiv zu vergeben und regelmäßig zu überprüfen.

- Backup-Strategien: Regelmäßige, automatisierte Datensicherungen sind Pflicht. Die Sicherungskopien müssen verschlüsselt, überprüft und physisch sowie logisch vom Primärsystem getrennt gespeichert werden.

- Firewall- und Antivirenschutz: Der Einsatz professioneller Sicherheitslösungen ist unerlässlich. Diese müssen regelmäßig aktualisiert werden, idealerweise durch automatisierte Update- und Monitoring-Funktionen.

- E-Mail-Kommunikation: Der Versand sensibler Informationen darf ausschließlich über verschlüsselte E-Mail-Dienste oder sichere Kommunikationsportale erfolgen. Eine unverschlüsselte Kommunikation ist unzulässig.

- Absicherung mobiler Endgeräte: Mobile Geräte wie Tablets oder Smartphones, die auf Praxisdaten zugreifen können, müssen besonders gesichert werden. Dazu zählen eine durchgängige Gerätekontrolle, die Verschlüsselung aller gespeicherten Daten, die Möglichkeit zur Fernlöschung im Verlustfall sowie die Nutzung gesicherter Anwendungsbereiche, die berufliche und private Nutzung strikt trennen.

- WLAN-Sicherheit: Das Praxisnetzwerk ist konsequent von etwaigen Gästezugängen zu trennen. Alle drahtlosen Verbindungen sollten mindestens WPA3-verschlüsselt und mit starken, regelmäßig erneuerten Zugangsdaten gesichert sein.

Praxissoftware und digitale Datenschutzlösungen

Digitale Praxissoftware verändert die Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen grundlegend. Anstelle manueller Listenführung und händischer Fristenkontrolle ermöglichen intelligente Systeme eine weitgehende Automatisierung datenschutzrelevanter Prozesse. Dazu zählen die revisionssichere Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten, die strukturierte Verwaltung von Betroffenenrechten sowie die fristgerechte Archivierung oder Löschung sensibler Therapiedaten. Die Automatisierung dieser Vorgänge erhöht die Rechtssicherheit und senkt zugleich die Fehleranfälligkeit – bei gleichzeitigem Zugewinn an zeitlichen Ressourcen für die therapeutische Versorgung.

Datenschutzkonforme Praxisführung mit medatixx

Praxislösungen wie die von medatixx zeigen, wie Datenschutz effektiv und unauffällig in den Behandlungsalltag integriert werden kann. Unsere Systeme ermöglichen eine datenschutzkonforme Verwaltung sensibler Gesundheitsinformationen, unterstützen durch benutzerfreundliche Oberflächen und sind auf die spezifischen Anforderungen psychotherapeutischer Praxen ausgerichtet. Neben der Erstellung rechtssicherer Patientenakten bieten wir eine nahtlose Anbindung an die Telematikinfrastruktur sowie umfassende Funktionen zur datenschutzkonformen Kommunikation, Dokumentation und Archivierung. So wird eine rechtssichere digitale Praxisführung zur stillen Stütze des Behandlungsalltags – zuverlässig, effizient und gesetzeskonform.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware psyx jetzt kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu den Hardware-Voraussetzungen von psyx im PDF-Format: Installationsanleitung

Umgang mit Datenpannen und Meldepflichten

Trotz umfassender technischer und organisatorischer Maßnahmen können Datenschutzverletzungen in psychotherapeutischen Praxen nie vollständig ausgeschlossen werden. Entscheidend ist ein klar definierter Handlungsplan, der im Ernstfall eine strukturierte und fristgerechte Reaktion ermöglicht.

Für ein regelkonformes Vorgehen im Falle einer Datenschutzverletzung sind folgende Schritte erforderlich:

- Sofortige Schadensbegrenzung: Die Ausbreitung der Datenschutzverletzung ist umgehend zu stoppen, etwa durch das Trennen betroffener Systeme vom Netzwerk oder die Sperrung kompromittierter Zugänge.

- Dokumentation des Vorfalls: Der Umfang der Datenpanne ist genau zu erfassen – inklusive Art der betroffenen Daten, Anzahl der involvierten Personen und Ursachenermittlung.

- Risikobewertung: Eine systematische Bewertung des Risikos für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen entscheidet über die Notwendigkeit einer Meldung.

- Meldung an die Aufsichtsbehörde: Bei meldepflichtigen Vorfällen ist die zuständige Landesdatenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden vollständig zu informieren.

- Benachrichtigung der betroffenen Personen: Liegt ein hohes Risiko vor, sind betroffene Patienten ohne unnötige Verzögerung über die Art der Verletzung und empfohlene Schutzmaßnahmen zu informieren.

- Interne Nachweisdokumentation: Alle Datenschutzverstöße sind in einem strukturierten Verzeichnis zu dokumentieren, um den Nachweis der Reaktion und Folgemaßnahmen sicherzustellen.

- Überprüfung und Anpassung von Schutzmaßnahmen: Auf Grundlage der Vorfallanalyse sind bestehende Sicherheitsmaßnahmen kritisch zu hinterfragen und gezielt zu optimieren, um künftige Risiken zu minimieren.

Datenschutzbeauftragter: Gesetzliche Pflicht, Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Ob eine psychotherapeutische Praxis zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet ist, richtet sich nach den Vorgaben der DSGVO in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Eine Pflicht zur Benennung besteht, wenn mindestens zehn Personen regelmäßig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind. Gleiches gilt, wenn die Kerntätigkeit in der umfangreichen, systematischen Verarbeitung besonders sensibler Daten – etwa zur Gesundheitsüberwachung – liegt.

In kleineren Praxen ohne Bestellungspflicht kann dennoch freiwillig ein externer Datenschutzbeauftragter beauftragt werden. Spezialisierte Anbieter bieten hierbei kosteneffiziente Lösungen durch die Betreuung mehrerer Praxen im Rahmen gemeinsamer Dienstleistungsverträge.

Die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten umfassen insbesondere:

- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben innerhalb der Praxis

- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Umgang mit personenbezogenen Daten

- Unterstützung bei der Umsetzung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen

- Beratung bei der Entwicklung und Pflege eines Datenschutzkonzepts

- Funktion als Anlaufstelle für Patienten und als Kommunikationsschnittstelle zu den Aufsichtsbehörden

Für diese Tätigkeit ist ein hohes Maß an Fachkenntnis im Datenschutzrecht sowie ein grundlegendes Verständnis psychotherapeutischer Arbeitsprozesse erforderlich. Bei der Auswahl eines Datenschutzbeauftragten sollten Praxen daher auf einschlägige Qualifikationen und Branchenerfahrung achten, um eine praxisnahe und rechtssichere Beratung zu gewährleisten.

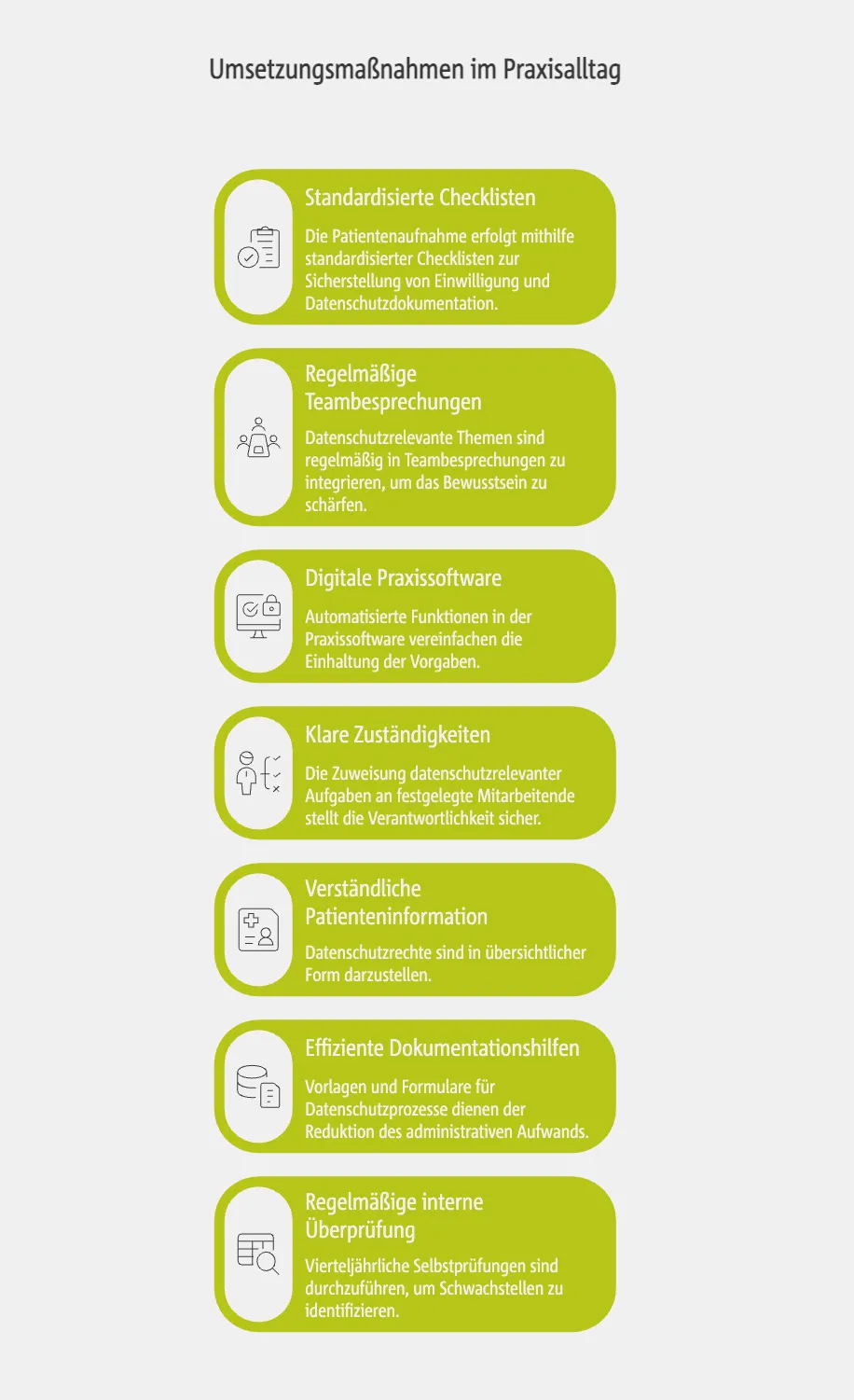

Praktische Umsetzung im Praxisalltag

Die wirksame Integration datenschutzrechtlicher Anforderungen in den psychotherapeutischen Praxisbetrieb erfordert klare Strukturen und standardisierte Abläufe, die sich ohne Mehraufwand in die tägliche Arbeit einfügen. Ziel ist eine kontinuierliche Compliance, die weder Zeitressourcen unnötig belastet noch therapeutische Prozesse stört.

Zur strukturierten Umsetzung bewähren sich insbesondere diese Maßnahmen:

- Standardisierte Checklisten zur Patientenaufnahme: Der Einwilligungsprozess sowie die Information über Datenschutzrechte sollten mithilfe einheitlicher Abhaklisten nachvollziehbar und vollständig dokumentiert werden.

- Regelmäßige Teambesprechungen mit Datenschutzbezug: Datenschutzrelevante Themen lassen sich effizient in bestehende Kommunikationsformate integrieren, um das Bewusstsein im Team kontinuierlich zu stärken.

- Einsatz digitaler Praxissoftware: Automatisierte Funktionen – etwa zur Einwilligungsverwaltung, Fristenüberwachung oder Dokumentationspflicht – erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

- Klare Zuständigkeiten im Team: Die Zuordnung datenschutzrelevanter Aufgaben zu bestimmten Mitarbeitenden sorgt für Verbindlichkeit und Transparenz in der Umsetzung.

- Patienteninformation verständlich aufbereiten: Gut strukturierte Merkblätter oder Aushänge im Wartebereich ermöglichen eine niederschwellige Aufklärung über Datenschutzrechte.

- Effiziente Dokumentationshilfen: Vorlagen und Formulare für datenschutzrelevante Vorgänge reduzieren den Verwaltungsaufwand und gewährleisten eine lückenlose Nachvollziehbarkeit.

- Regelmäßige interne Überprüfung: Quartalsweise Selbstkontrollen anhand definierter Kriterien helfen, Schwachstellen zu identifizieren und datenschutzrechtliche Standards zu sichern.

Datenschutz als Vertrauensgrundlage für eine erfolgreiche Therapie

Datenschutz nimmt in psychotherapeutischen Praxen eine Schlüsselrolle ein – nicht nur aus rechtlicher, sondern vor allem aus ethischer Perspektive. Der sensible Umgang mit persönlichen Daten signalisiert fachliche Integrität und schafft die Voraussetzung für eine verlässliche Praxisstruktur. Wo klare Standards und technische wie organisatorische Schutzmaßnahmen greifen, entsteht ein Rahmen, der therapeutische Prozesse strukturell absichert.

Ein transparenter und konsistenter Datenschutzansatz stärkt das professionelle Profil der Praxis und wirkt sich unmittelbar auf das Sicherheitsgefühl der Patienten aus. In einem Umfeld, das Vertraulichkeit nicht nur zusichert, sondern aktiv gewährleistet, können psychotherapeutische Angebote ihre volle Wirkung entfalten. Damit wird Datenschutz zum integralen Bestandteil qualitätsorientierter Versorgung und zu einem wesentlichen Differenzierungsmerkmal im Gesundheitswesen.