Was ist der Unterschied zwischen Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht? Wichtige Hinweise für die psychotherapeutische Praxis

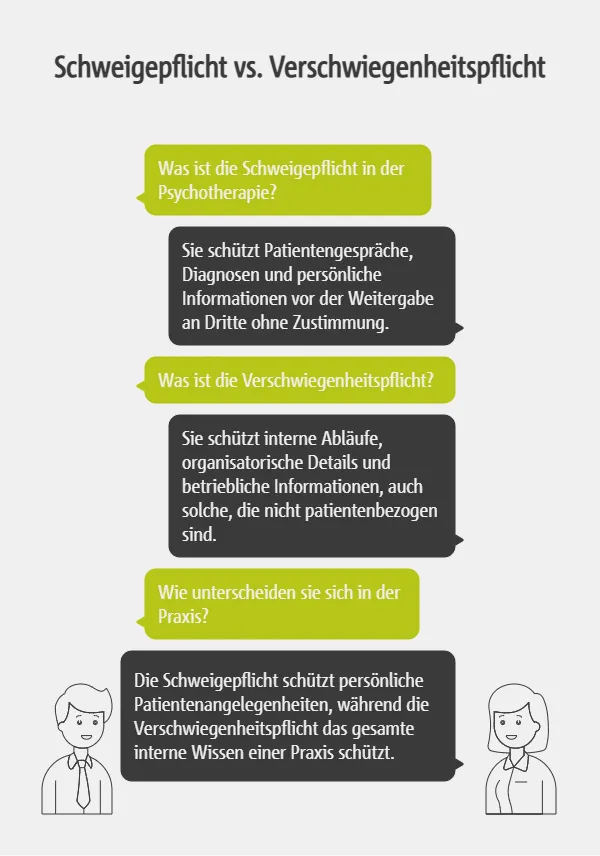

In psychotherapeutischen Praxen spielen die Begriffe Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht eine zentrale Rolle im Umgang mit sensiblen Daten. Während die Schweigepflicht eine gesetzlich geregelte Pflicht ist, alle im Behandlungsverhältnis anvertrauten Informationen geheim zu halten, beschreibt die Verschwiegenheitspflicht einen weiter gefassten berufsethischen Anspruch. Sie umfasst zusätzlich interne Abläufe und organisatorische Details, die nicht unbefugt nach außen getragen werden dürfen.

Die klare Abgrenzung beider Konzepte ist entscheidend: Sie schützt die Privatsphäre der Patienten, sichert die berufliche Integrität und bietet rechtliche wie ethische Orientierung im Praxisalltag.

Grundlegende Definitionen: Schweigepflicht versus Verschwiegenheitspflicht in der Psychotherapie

Die Schweigepflicht verpflichtet Behandelnde gesetzlich und ethisch, alle Informationen, die im therapeutischen Verhältnis entstehen, streng vertraulich zu behandeln – unabhängig von Inhalt oder Kontext. Sie stellt eine tragende Säule für den Schutz der Privatsphäre und für das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient dar.

Die Verschwiegenheitspflicht geht darüber hinaus: Sie bezieht sich nicht nur auf Patientendaten, sondern auch auf betriebsinterne Vorgänge, organisatorische Abläufe und andere vertrauliche Informationen im Praxisumfeld. In der psychotherapeutischen Praxis sichern sie gemeinsam Transparenz, Vertrauen und professionelle Integrität.

Rechtliche Rahmenbedingungen für die psychotherapeutische Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht

In Deutschland ist die Schweigepflicht für Psychotherapeuten vor allem durch § 203 StGB geregelt. Ein Verstoß gegen diese Pflicht stellt eine Straftat dar und kann strafrechtlich verfolgt werden. Ergänzend schreibt das Psychotherapeutengesetz die Verschwiegenheit im Berufsalltag verbindlich fest.

Darüber hinaus greifen berufsrechtliche Regelungen, etwa in der Musterberufsordnung für Psychotherapeuten, sowie zivilrechtliche Normen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die insbesondere den Schutz der Persönlichkeitsrechte betreffen. Einen besonderen Stellenwert nimmt der Datenschutz ein: Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) enthalten detaillierte Vorgaben zum Umgang mit personenbezogenen Patientendaten. Diese Vorschriften beeinflussen sowohl Dokumentations- als auch Archivierungspflichten und sichern die Vertraulichkeit im therapeutischen Setting zusätzlich ab.

Unterschiede zwischen Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht in der Praxis

Im psychotherapeutischen Alltag zeigt sich die Schweigepflicht überall dort, wo Inhalte aus Patientengesprächen, diagnostische Befunde oder persönliche Lebensumstände Dritten gegenüber geheim zu halten sind. Typische Situationen sind Nachfragen von Angehörigen, Auskunftsersuchen externer Stellen oder die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen. Ohne eine ausdrückliche Entbindung darf keine Weitergabe erfolgen. Erkennbar wird die Schweigepflicht also immer dann, wenn Informationen unmittelbar mit der therapeutischen Beziehung und dem individuellen Patientenbezug verbunden sind.

Die Verschwiegenheitspflicht betrifft dagegen interne Abläufe, organisatorische Details oder betriebliche Informationen, die nicht nach außen gelangen dürfen. Dazu gehören etwa interne Teamgespräche, Abrechnungsfragen oder Einblicke in Praxisstrukturen und Arbeitsweisen. Sie ist weiter gefasst als die Schweigepflicht, da sie auch nicht-patientenbezogene Inhalte schützt. Praktisch lässt sich unterscheiden: Schweigepflicht schützt persönliche Patientenangelegenheiten, Verschwiegenheitspflicht, das gesamte interne Wissen einer Praxis.

Praktische Handlungsansätze zur Einhaltung von Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht in der therapeutischen Praxis

Damit Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht im Praxisalltag zuverlässig eingehalten werden, sind klare Abläufe und disziplinierte Routinen unerlässlich.

Bewährte Vorgehensweisen sind unter anderem:

- sichere Aufbewahrung von Patientenunterlagen in verschlossenen Schränken oder geschützten digitalen Systemen

- individuelle Zugangskennwörter und konsequentes Schließen sensibler Akten

- verbindliche Teamabsprachen zum vertraulichen Umgang mit internen Gesprächsinhalten

- sorgfältige Dokumentation aller Informationsweitergaben samt Einverständnis der Betroffenen

- Schutz vor unbeabsichtigtem Mithören durch Sichtschutz, diskrete Sprache und sensible Raumgestaltung

- abgestimmte Prozesse für externe Anfragen mit klarer Prüfung der Berechtigung

- regelmäßige Teambesprechungen zur Reflexion und Weiterentwicklung der Datenschutzpraxis

Datenschutz und Effizienz in der Praxis mit der Software von medatixx

Im Praxisalltag entstehen schnell Unsicherheiten im Umgang mit Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht – etwa bei Anfragen von Dritten oder beim Einsatz neuer digitaler Kommunikationswege. Um rechtliche Stolperfallen zu vermeiden und den Datenschutz konsequent umzusetzen, profitieren psychotherapeutische Praxen von professioneller Unterstützung durch spezialisierte Anbieter wie medatixx.

Die Praxissoftware psyx bietet praxisnahe Funktionen für eine sichere digitale Dokumentation, Verwaltung und Kommunikation. Dank modularem Aufbau und Anbindung an die Telematikinfrastruktur lassen sich Abläufe strukturiert gestalten, sodass Vertraulichkeit und Datenschutz im gesamten Praxisbetrieb zuverlässig gewahrt bleiben. So entsteht eine solide Grundlage für rechtssichere Prozesse und eine transparente Praxisorganisation.

Zusammenfassung und zentrale Hinweise für den Praxisalltag

Die Unterscheidung zwischen Schweigepflicht und Verschwiegenheitspflicht erfordert im psychotherapeutischen Alltag kontinuierliche Aufmerksamkeit. Psychotherapeuten sollten Arbeitsabläufe und Kommunikationswege so gestalten, dass jederzeit eindeutig ist, welche Informationen weitergegeben werden dürfen und wo strikte Vertraulichkeit einzuhalten ist. Ein bewusster Umgang mit beiden Pflichten stärkt das Vertrauen der Patienten und sichert zugleich die Verlässlichkeit innerhalb der Praxisorganisation.

Empfehlenswert ist es, Vertraulichkeit als festen Bestandteil der Praxiskultur zu verankern und regelmäßig in Teamsitzungen oder Qualitätsrunden zu thematisieren. So lassen sich Unsicherheiten reduzieren und klare Standards langfristig sichern. Entscheidend ist die Verbindung aus strukturierten Prozessen, klaren Zuständigkeiten und fortlaufender Reflexion – sie bildet die Grundlage für rechtssicheres Arbeiten und eine vertrauensvolle therapeutische Zusammenarbeit.