Wie verordne ich eine DiGA? – Anleitung, Tipps & Praxiswissen

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind digitale Lösungen mit klar definierten medizinischen Funktionen, die Patienten gezielt bei Therapie, Diagnostik oder Krankheitsbewältigung unterstützen. Sie ermöglichen die ortsunabhängige Begleitung von Behandlungen und die digitale Abbildung krankheitsbezogener Prozesse. Für medizinische Einrichtungen ist es wichtig, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einer DiGA-Verordnung zu kennen, um den Nutzen dieser Anwendungen effizient in den Praxisalltag zu integrieren.

Voraussetzungen und Anforderungen für die Verordnung einer DiGA

Digitale Gesundheitsanwendungen dürfen nur verordnet werden, wenn sie gesetzlich zugelassen und im offiziellen DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet sind. Zu den Aufnahmekriterien zählen unter anderem der nachgewiesene gesundheitliche Nutzen, definierte Anforderungen an Funktionalität und Datenschutz sowie eine Prüfung im offiziellen Zulassungsverfahren.

Vor der Verschreibung sollte geprüft werden, ob die DiGA zur medizinischen Indikation und den therapeutischen Zielen des Patienten passt. Außerdem empfiehlt es sich, organisatorische und technische Voraussetzungen in der Praxis sicherzustellen, etwa die Anbindung an die Praxissoftware und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Eine sorgfältige Dokumentation und die Beachtung rechtlicher Vorgaben sind entscheidend, um eine rechtlich korrekte und fachlich angemessene Verordnung zu gewährleisten.

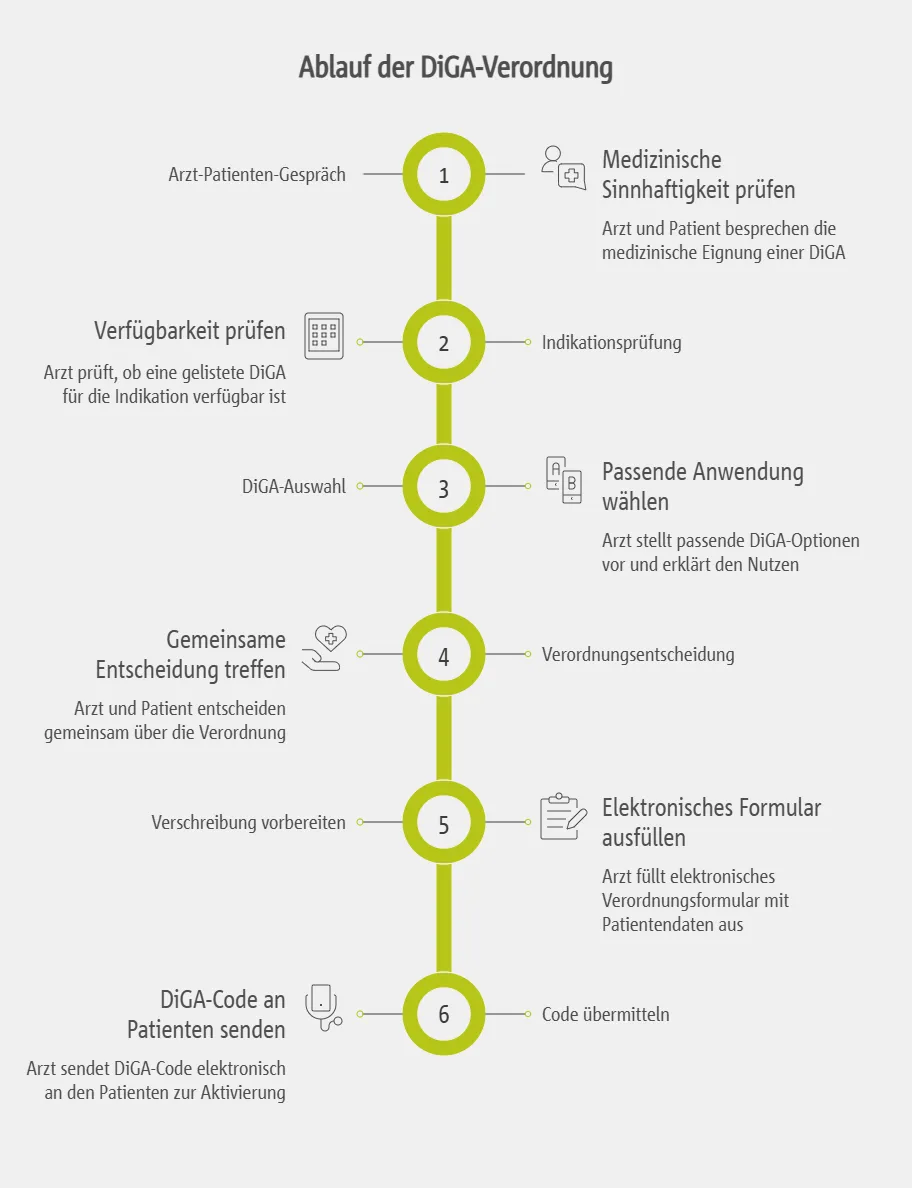

Schritt-für-Schritt: Der Verordnungsprozess einer DiGA in der ärztlichen Praxis

Die Verordnung einer Digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) erfolgt in der Regel in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Therapeutisches Gespräch: Arzt prüft gemeinsam mit dem Patienten, ob eine DiGA medizinisch sinnvoll ist.

- Indikationsprüfung: Überprüfung, ob für die konkrete Indikation eine geeignete, gelistete Anwendung verfügbar ist.

- Auswahl der passenden DiGA: Vorstellung der in Frage kommenden Anwendungen und Erklärung des individuellen Nutzens für den Patienten.

- Entscheidung zur Verordnung: Gemeinsame Festlegung, ob die DiGA verordnet wird.

- Vorbereitung der Verschreibung: Ausfüllen des elektronischen Verordnungsvordrucks mit Patientendaten und gewählter Anwendung.

- Elektronische Übermittlung: Versand des DiGA-Codes an den Patienten, damit die Nutzung aktiviert werden kann.

Professionelle Unterstützung bei der Digitalisierung: Softwarelösungen von medatixx

Eine moderne Praxisorganisation erfordert Lösungen, die digitale Abläufe effizient, rechtssicher und alltagstauglich gestalten. Spezialisierte Anbieter wie medatixx bieten Praxissoftware, die technische Schnittstellen bereitstellt und gleichzeitig praxisorientierte Unterstützung bietet, um komplexe Verwaltungs- und Dokumentationsprozesse zu vereinfachen.

Durch kontinuierliche Anpassungen an gesetzliche Vorgaben profitieren Praxisteams von aktuellen und zukunftsfähigen Funktionen, ohne sich mit technischen Details auseinandersetzen zu müssen. So unterstützt medatixx eine effiziente, rechtlich konforme und strukturierte Praxisorganisation und trägt dazu bei, Abläufe zu optimieren, Transparenz zu erhöhen und die digitale Kompetenz im Praxisalltag zu stärken.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware medatixx kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu Systemvoraussetzungen von medatixx im PDF-Format:

Installationsanleitung

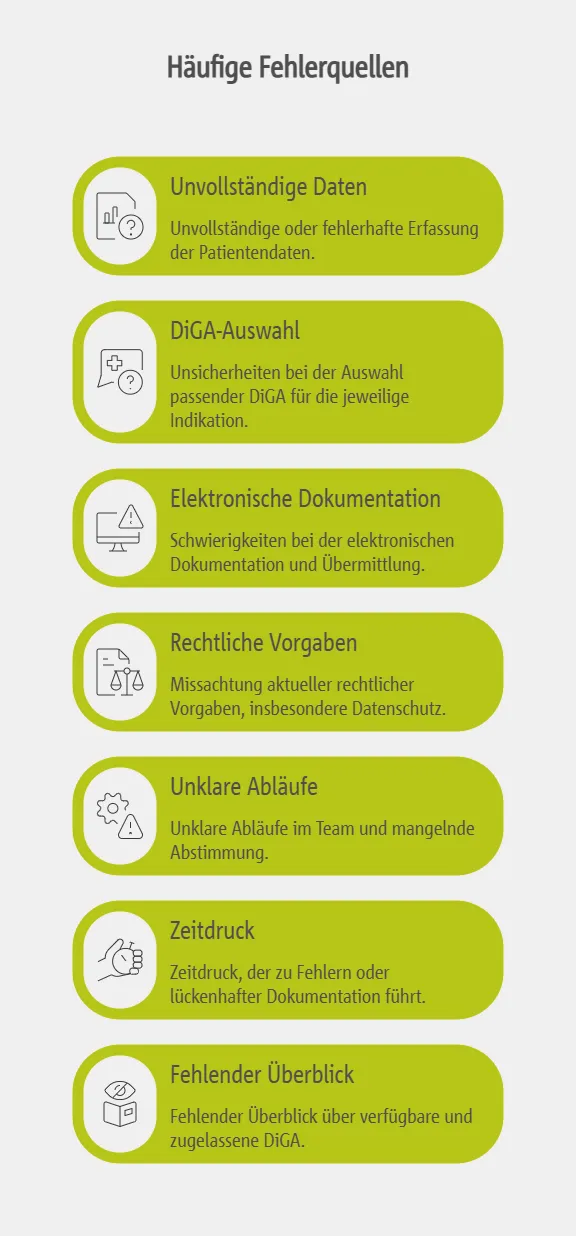

Typische Herausforderungen und häufige Fehlerquellen bei der DiGA-Verordnung

Die praktische Umsetzung der DiGA-Verordnung bringt im Praxisalltag verschiedene Herausforderungen mit sich. Technische, organisatorische und rechtliche Aspekte können den Verordnungsprozess komplex machen und Unsicherheiten hervorrufen.

Häufige Fehlerquellen im Überblick:

- Unvollständige oder fehlerhafte Erfassung der Patientendaten.

- Unsicherheiten bei der Auswahl passender DiGA für die jeweilige Indikation.

- Schwierigkeiten bei der elektronischen Dokumentation und Übermittlung.

- Missachtung aktueller rechtlicher Vorgaben, insbesondere Datenschutz.

- Unklare Abläufe im Team und mangelnde Abstimmung zwischen medizinischem Personal und Verwaltung.

- Zeitdruck, der zu Fehlern oder lückenhafter Dokumentation führt.

- Fehlender Überblick über verfügbare und zugelassene DiGA.

Fazit: Erfolgreiche DiGA-Verordnung in der Praxis

Die Verordnung einer Digitalen Gesundheitsanwendung folgt klar definierten Schritten und erfordert ein grundlegendes Verständnis der rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Wer sich mit dem Ablauf und den Anforderungen vertraut macht, kann DiGA gezielt einsetzen und den Nutzen für Patienten bestmöglich ausschöpfen. Durch strukturierte Prozesse, eine sorgfältige Auswahl der passenden Anwendung und den Einsatz geeigneter Praxissoftware gelingt eine effiziente und rechtssichere Umsetzung. So wird die DiGA-Verordnung zu einem festen Bestandteil moderner Praxisarbeit – mit dem Ziel, medizinische Behandlungen zu ergänzen, Abläufe zu optimieren und die Versorgung digital zu erweitern.