Was ist der Unterschied zwischen Krankenversichertenkarte und eGK? – Praxiswissen & wichtige Fakten für Ärzte

Im Praxisalltag des deutschen Gesundheitswesens begegnen Ärzten und Praxisteams zwei Kartenarten, die beide der Patientenidentifikation dienen, sich in Funktion und technischer Ausstattung jedoch grundlegend unterscheiden: die traditionelle Krankenversichertenkarte und die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Während die frühere Krankenversichertenkarte vor allem der administrativen Erfassung von Versicherten diente, stellt die eGK heute das digitale Bindeglied zwischen Patient, Praxis und Krankenkasse dar.

Der Übergang zur eGK markiert einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung medizinischer Abläufe. Sie ermöglicht eine sichere, standardisierte Datenverarbeitung und schafft die technische Grundlage für zahlreiche digitale Anwendungen im Gesundheitswesen. Für Arztpraxen ist ein klares Verständnis der Unterschiede entscheidend, um rechtssicher zu arbeiten und digitale Prozesse effizient in den Praxisalltag zu integrieren.

Definition und Grundlagen: Krankenversichertenkarte vs. elektronische Gesundheitskarte

Die Krankenversichertenkarte war über viele Jahre das Standarddokument gesetzlich Versicherter. Sie enthielt grundlegende Angaben wie Name, Geburtsdatum, Krankenversichertennummer und Krankenkasse und diente der Identifikation bei Arztbesuchen. Technisch war sie eine einfache Chipkarte ohne erweiterte Funktionen – ihr Zweck beschränkte sich auf die administrative Aufnahme und Abrechnung.

Die elektronische Gesundheitskarte ersetzt diese frühere Form vollständig. Sie verfügt über einen modernen Sicherheitschip, speichert die Versichertenstammdaten digital und ist über die Telematikinfrastruktur (TI) mit weiteren digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen verbunden – etwa dem Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), der elektronischen Patientenakte (ePA) oder dem E-Rezept. Durch diese Integration fungiert die eGK heute nicht mehr nur als Nachweis der Versicherung, sondern als zentrales Instrument einer vernetzten, digitalen Gesundheitsversorgung.

Erkennungsmerkmale und Identifikation der Karten im Praxisalltag

Im täglichen Praxisbetrieb ist die schnelle und eindeutige Erkennung der vorgelegten Versichertenkarten essenziell für einen reibungslosen Ablauf. Sowohl optische als auch technische Merkmale helfen, die frühere Krankenversichertenkarte von der elektronischen Gesundheitskarte zuverlässig zu unterscheiden.

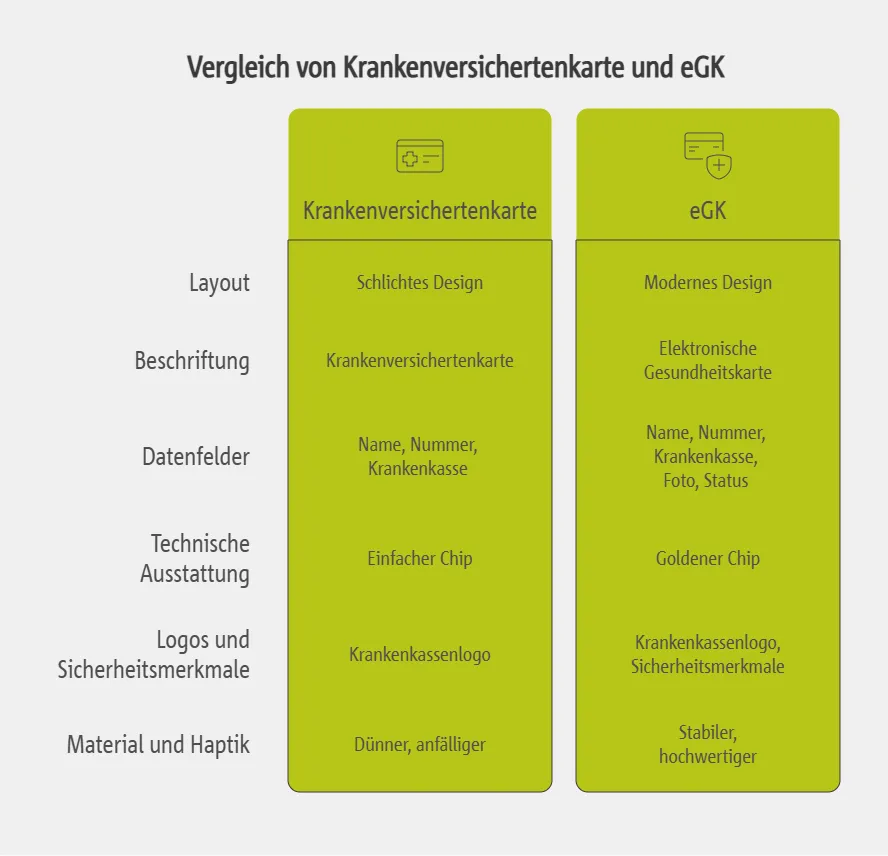

Eine klare Übersicht der wichtigsten Erkennungsmerkmale erleichtert Praxisteams die sofortige Zuordnung im Patientenkontakt:

- Kartenlayout: Die Krankenversichertenkarte weist meist ein schlichtes Design mit wenigen grafischen Elementen auf. Die eGK hingegen zeigt ein modernes Layout mit farbigen Akzenten und klar strukturierten Flächen.

- Beschriftung: Auf der älteren Karte ist der Begriff „Krankenversichertenkarte“ deutlich sichtbar. Die eGK trägt dagegen die Aufschrift „elektronische Gesundheitskarte“ oder die Abkürzung „eGK“.

- Datenfelder: Die klassische Karte enthält in der Regel Name, Versichertennummer und Krankenkasse. Die eGK ergänzt diese Angaben um ein Lichtbild und zusätzliche Felder, etwa zum Versicherungsstatus.

- Technische Ausstattung: Ein auffälliger goldfarbener Chip kennzeichnet die eGK – er dient der sicheren digitalen Datenübertragung. Ältere Karten besitzen häufig einen einfacheren, weniger markanten Chip.

- Logos und Sicherheitsmerkmale: Auf der Krankenversichertenkarte findet sich meist nur das Logo der Krankenkasse. Die eGK enthält zusätzlich Sicherheitsmerkmale wie Hologramme oder spezielle Prüfsymbole, die der Fälschungssicherheit dienen.

- Material und Haptik: Die eGK ist in der Regel stabiler und hochwertiger verarbeitet, während ältere Karten oft dünner und anfälliger für Gebrauchsspuren sind.

Gründe für die Einführung der eGK im deutschen Gesundheitswesen

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte war ein zentraler Schritt zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Ziel war es, die bisherige Krankenversichertenkarte abzulösen, deren rein administrative Funktion den steigenden Anforderungen an Datensicherheit, Prozessqualität und digitale Vernetzung nicht mehr genügte. Erfahrungen aus dem Praxisalltag zeigten, dass die manuelle Erfassung und Weitergabe von Versichertendaten zunehmend an ihre Grenzen stieß.

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz schuf der Gesetzgeber die Grundlage für eine sichere und vernetzte Dateninfrastruktur. Die eGK ermöglicht eine verbesserte Authentifizierung, die Echtzeitverfügbarkeit von Versichertendaten und bildet die technische Basis für Anwendungen wie eAU und E-Rezept. Damit steht sie für den Wandel hin zu einer modernen, effizienteren und zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung.

Professionelle Unterstützung und digitale Praxisverwaltung mit medatixx

Im Praxisalltag ist die fehlerfreie Verwaltung von Versichertendaten und der elektronische Umgang mit der Gesundheitskarte eine zentrale Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf. Die Praxissoftware von medatixx unterstützt Praxisteams dabei, administrative Prozesse rund um die Kartenverarbeitung zuverlässig zu gestalten. Funktionen wie das automatische Einlesen und Aktualisieren von Stammdaten, die Anbindung an Kartenlesegeräte sowie die direkte Schnittstelle zur Telematikinfrastruktur sorgen dafür, dass die Datenübertragung korrekt und nachvollziehbar erfolgt.

Dank regelmäßiger Softwareaktualisierungen und eines praxisnahen Supportkonzepts bleibt die Anwendung stets auf dem neuesten Stand gesetzlicher und technischer Vorgaben. So ermöglicht medatixx eine effiziente, rechtssichere und entlastende Organisation des Praxisbetriebs – von der Patientenaufnahme bis zur Abrechnung.

Live-Demo oder Gratisversion: Praxissoftware medatixx kennenlernen

In 40 Minuten lernen Sie online die Vorteile und wichtigsten Funktionen der Praxissoftware unverbindlich kennen. Oder testen Sie vorab eigenständig die Software kostenlos für 90 Tage in der Gratisversion.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Installation der Gratisversion sowie weitere Informationen zu Systemvoraussetzungen von medatixx im PDF-Format:

Installationsanleitung

Anwendungsbereiche und Vorteile der eGK für medizinische Praxen

Die elektronische Gesundheitskarte hat sich in Arztpraxen als zentrales Element digitaler Verwaltungsprozesse etabliert. Sie dient längst nicht mehr nur der Identifikation von Versicherten, sondern unterstützt Praxisteams in zahlreichen organisatorischen und administrativen Bereichen.

Zu den wichtigsten Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten der eGK zählen:

- Schnelle Patientenaufnahme: Automatisches Auslesen der Versichertendaten reduziert Erfassungsfehler und verkürzt Anmeldezeiten.

- Aktualisierte Versichertenstammdaten: Digitale Synchronisierung sorgt für korrekte und konsistente Patientendaten.

- Effiziente Verwaltung: Automatische Prüfungen des Versicherungsstatus minimieren Rückfragen und manuelle Nacharbeiten.

- Optimierte Abrechnung: Strukturierte Datensätze ermöglichen eine transparente und reibungslose Leistungsabrechnung.

- Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit: Jede Transaktion wird eindeutig dokumentiert und kann im Bedarfsfall überprüft werden.

- Nahtlose Integration: Anbindung an Praxissoftware und Telematikinfrastruktur erleichtert den Übergang zu vollständig digitalen Abläufen.

Zusammenfassung: Unterschied und Bedeutung von Krankenversichertenkarte und eGK im Praxisalltag

Der Unterschied zwischen der klassischen Krankenversichertenkarte und der elektronischen Gesundheitskarte liegt vor allem im digitalen Funktionsumfang und der Einbindung in moderne Praxisprozesse. Während die frühere Karte ausschließlich der administrativen Identifikation diente, hat sich die eGK zu einem zentralen Instrument der digitalen Patientenverwaltung entwickelt. Sie ermöglicht eine sichere, standardisierte und effizient vernetzte Erfassung von Versichertendaten und schafft damit die Grundlage für eine zeitgemäße Praxisorganisation.

Für Arztpraxen bedeutet dieser Wandel eine deutliche Erleichterung im Verwaltungsalltag und einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Versorgungsstrukturen. Die eGK steht somit exemplarisch für den Fortschritt im Gesundheitswesen – sie vereint Sicherheit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit in einem System, das die täglichen Abläufe in medizinischen Einrichtungen nachhaltig optimiert.